[Lemma] Atene, in un seminterrato di Odos Poikilis, durante lavori edilizi realizzati nel 1970. In precedenza (1835) il manufatto era stato avvistato nei pressi della porta di Minerva Archegetis, nell’Agorà romana di Atene (vd. Pittakys 1835; IG I2, 772).

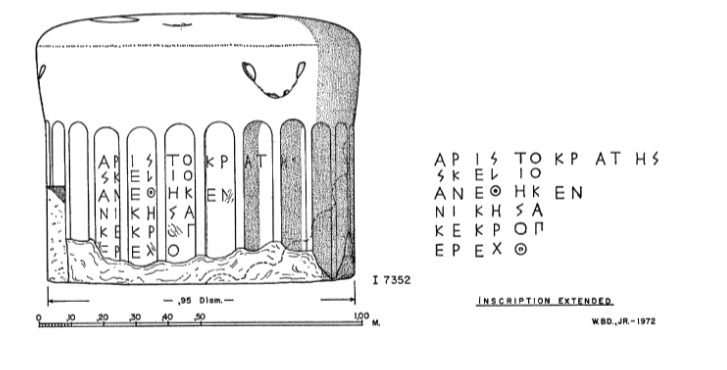

Tamburo di colonna ionica in marmo pentelico, con 24 scanalature che terminano ben al di sotto della sommità. Altezza 0,85 m; diametro del fusto 0,95 m. L’elemento di coronamento ha un diametro leggermente maggiore ed è decorato con ornamenti a forma di uova o foglie, posizionati in modo da trovarsi sotto i piedi di un tripode. La parte superiore del fusto e la sommità sono fortemente consumate a causa del riutilizzo del manufatto come macina.

Alfabeto azzurro chiaro, che, tuttavia, presenta elementi del tipo ionico, azzurro scuro. Le lettere, in alcuni casi non più ben visibili ma comunque riconoscibili (anche grazie al confronto con un meritorio apografo realizzato da Pittakys), sono incise con accuratezza. L’iscrizione ha andamento progressivo ed è disposta su sei linee di scrittura, tracciate orizzontalmente, dunque perpendicolarmente rispetto alle scanalature, ognuna delle quali reca due lettere. L’altezza dei grafemi compresa fra 0,3 e 0,34 cm.

Da notare: alpha con tratto interno orizzontale; epsilon con i tratti paralleli orizzontali; eta per la vocale /e/ lunga chiusa, con i tratti verticali leggermente ricurvi; theta con puntino interno; lambda calcidese; ni con i tratti esterni di uguale lunghezza; pi ad uncino; rho con occhiello rotondo; sigma a tre tratti.

[Tipologia]

[Periodo] 450–400 BC, su base paleografica (non prima del 420 a.C., secondo Shear, sulla base di considerazioni di ordine storico).

[Testo]

Ἀριστοκράτης

Σκελίō

ἀνέθηκ<ε>ν

νικήσα[ς]

Κεκροπ[ίδι] 5

Ἐρεχθ̣[ηίδι]

— — —

[Apparato critico]

[Traduzione]

Aristokrates

figlio di Skelias

dedicò

avendo vinto

con le tribù Kekropis 5

ed Erechtheis

[Commento]

L’iscrizione fu resa nota per la prima volta da Pittakys, che ebbe modo di vederla nella parte occidentale della porta di Athena Archegetis, nell’agorà di Atene, e fu riportata in IG I2 772. Da allora, però, non fu più studiata fino a quando, nel 1970, vi fu la sua ‘riscoperta’, per così dire, a cinquanta metri dal luogo in cui la rinvenne Pittakys, da parte di Shear, che ne curò l’edizione nel 1973.

La colonna fu verosimilmente eretta nel Pition, analogamente ai numerosi altri monumenti di tale classe venuti alla luce. È possibile (Shear) che proprio alla nostra iscrizione faccia riferimento Platone in un passaggio del Gorgia (472a).

Il documento attesta, con tutta evidenza, una fase di transizione, ad Atene, dall’alfabeto azzurro chiaro a quello azzurro scuro, già in essere prima della riforma euclidea del 403/2. L’ ortografia del patronimico, con un solo lambda, che sembrerebbe anomala (Lewis) rispetto alla forma, attestata, Σκελλίας (LGPN II, s.v.), potrebbe essere spiegabile (Shear) come consapevole arcaismo da parte del lapicida.

Il testo è inciso in sei delle ventiquattro scanalature di un fusto litico monumentale, con due lettere per scanalatura, cosa che determina un allineamento non solo orizzontale ma anche verticale, pressoché stoichedico, dei grafemi, come potete apprezzare dalla diapositiva. La superficie scrittoria risulta sempre più usurata man mano che si procede da sinistra a destra e dall’alto verso il basso. Vi era una sola parola per riga. Non possiamo essere sicuri che l’iscrizione sia completa in basso, dove potevano essere eventualmente specificati la natura della competizione – tra uomini o ragazzi – e il nome del didaskalos. La struttura della dedica è, dunque, nome del corego, patronimico, verbo di dedica, indicazione della vittoria, nome di una tribù (quella che pagava il corego), nome di una seconda tribù (le due erano appaiate per sorteggio). Proprio la menzione di due tribù suggerisce che la dedica commemorasse una vittoria ai Thargelia.

Il corego, Aristokrates, non esplicitamente indicato come tale, appare come dedicante (anetheken). Il fatto che tutte le attività note di tale prestigioso personaggio (vd. Davies 1971, 56-59, nr. 1904) si collochino nell’ultimo quarto del V secolo a.C., ha indotto Shear a datare il documento (e la vittoria coregica alla quale esso si riferisce) posteriormente al 420 a.C. Poco convincente risulta il tentativo di Lewis (1964) di ricondurre il documento all’età arcaica.

[Documentazione]

Si riporta il fac-simile in AMADRY 1977, 187, fig. 8.

[Edizione di riferimento]

IERANÒ 1997, 353, nr. 65.

[Bibliografia essenziale]

IG I3 964; K. S. PITTAKYS, L’ancienne Athénes, Athens 1835; A. E. RAUBITSCHEK, Dedications on the Athenian Akropolis, Cambridge, Mass. 1949; H. MATTINGLY, Historia 10, 1961, 149-150; B. D. MERITT – H. T. WADE-GERY, ‘The Dating of Documents to the Mid-Fifth Century – II’, JHS 83, 1963, 100-117; D. M. LEWIS, ‘The Dedication of Aristokrates’, JHS 84, 1964, 156-157; J. K. DAVIES, Athenian Propertied Families. 600-300 BC, Oxford 1971; T. L. Jr. SHEAR, ‘The Athenian Agora: Excavations of 1971’, Hesperia 42/2, 1973, 121-179; P. AMANDRY, ‘Trépieds d’Athènes, I, Dionysies’, BCH 100, 1976, 15-93; P. AMANDRY, ‘Trépieds d’Athènes: II. Thargélies’, BCH 101/1, 1977, 165-202; J. P. BARRON, ‘The Fifth-Century Horoi of Aigina’, JHS 103, 1983, 1-12; G. IERANÒ, Il ditirambo di Dioniso. Le testimonianze antiche, Pisa-Roma 1997; P. WILSON, The Athenian Institution of the Khoregia: The Chorus, the City and the Stage, Cambridge – New York 2000.

[Parole chiave]

Atene, Thargelia, dediche coregiche, colonna votiva, alfabeto ateniese azzurro chiaro, Aristokrates, Skelia, tribù Kekropis, tribù Erechtheis

[Giovanni Boffa]