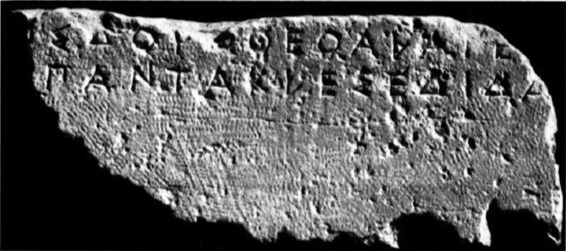

[Lemma] Atene, nei pressi del monumento coregico di Lisicrate. Frammento di base quadrangolare, la cui faccia superiore è integra (Amandry 1977), che reca, su uno dei lati, un’iscrizione, purtroppo incompleta, le cui lettere sono disposte stoichedon.

Possiamo apprezzare, sul piano della paleografia, un alfabeto pienamente azzurro chiaro, con lambda calcidese ed epsilon (con i tratti paralleli orizzontali e della stessa lunghezza) adoperato per la notazione di /e/ breve ed /e/ lunga. Da sottolineare anche alpha con il tratto interno orizzontale, delta a forma di triangolo isoscele, theta con il puntino interno, ny con i tratti esterni prolungati il primo verso il basso e il secondo verso l’alto, omikron delle stesse dimensioni delle altre lettere; pi ad uncino, il sigma a quattro tratti.

Seguendo il suggerimento di Amandry, il testo doveva essere distribuito in sole due linee di scrittura.

[Tipologia] Testimonianze epigrafiche

[Periodo] 450–400 BC (più precisamente 430-420 a.C. ca., sulla base delle caratteristiche paleografiche, vd. Meritt 1967)

[Testo]

[- – -]ος Δοροθέō Ἁλαιε[ὺς ἐχορέγε – – -]

[- – -] Παντακλε͂ς ἐδίδα[σκε – – -]

vacat

[Apparato critico]

[Κεκροπὶς s. Αἰγεὶς ἐνίκα – -] IG I2 (ipotizzando, a torto, l’esistenza di una prima linea non conservata)

l.1: – ca 8 – -ος Δοροθέο Ἁλαιε[ὺς ἐχορέγει] IG I2 │ – – -ος Δοροθέο Ἁλαιε[ὺς ἐχορέγε, Αἰγεῒς ἐνίκα] IG I3│[χορεγõντ]ος Δοροθέο Ἁλαιέ[ος‧ Αἰγεὶς ἐνίκα‧] Meritt

l.2: Παντακλε͂ς ἐδίδα[σκε]. IG I2; Meritt │- – – Παντακλε͂ς ἐδίδα[σκε – – -] IG I3

[Traduzione]

[- – -]os figlio di Dorotheos del demo di Alai [era corego – – -]

[- – -] Pantakles era maestro del coro [- – -]

[Commento]

Del nome del corego restano le due lettere finali, omikron e sigma. Δοροθέο, come ben chiarito da Amandry 1977 e Ieranò 1997, che intervengono sulle proposte di integrazione di IG I2, IG I3 e Meritt 1967, riportate in apparato critico, va interpretato nella maniera più ovvia, vale a dire come patronimico, seguito dal demotico (Ἁλαιε[ὺς), che va integrato al nominativo, perché riferito al nome del corego posto nello stesso caso. Sopravvissuto è il nome del didaskalos, Pantakles, sulla cui figura, nota alla tradizione, vd. Meritt 1967. Si deve ad Amandry 1977, seguito da Ieranò 1997, l’attribuzione del documento ai Thargelia (“la menzione completa, con tanto di patronimico e demotico, del nome del corego induce ad attribuire l’iscrizione ai titoli coregici delle Targelie, dove la figura del corego è sempre dominante” in Ieranò 1997). Mancherebbero pertanto, a causa delle lacune, l’indicazione delle due tribù e del tipo di coro. IG I2, IG I3 e Meritt 1967, hanno, invece, riferito la dedica alle Dionisie. Nel fare ciò lo studioso interpretava Dorotheos come nome del corego, ipotizzando che esso costituisse il secondo elemento di un genitivo assoluto, [χορεγο͂ντ]ος Δοροθέο, che, tuttavia, non troverebbe confronti e risulterebbe decisamente anomalo rispetto alle formule note (Amandry 1977, Ieranò 1997). Sempre Meritt 1967, ipotizzava un collegamento con la tribù Egeide.

La trascrizione che qui si offre si basa sull’edizione di Amandry 1977, minimamente modificata in relazione all’uso dei diacritici del sistema di Leiden.

[Documentazione]

Si riporta la ripresa fotografica in Amandry 1977, 184, fig. 9.

[Edizione di riferimento]

P. AMANDRY, ‘Trépieds d’Athènes: II. Thargélies’, BCH 101, 1977, 183-185.

[Bibliografia essenziale]

IG I 337; Syll.3 1081; IG I2 771; IG I3 959; E. REISCH, De musicis Graecorum certaminibus, Diss., Wien 1885, 31; B.D. MERITT, ‘The Choregic Dedication of Leagros’, GRBS 7, 1967, 46-47; G. IERANÒ, Il ditirambo di Dioniso. Le testimonianze antiche, Pisa-Roma 1997, 354-355, nr. 66.

[Parole chiave]

Atene, Thargelia, dediche coregiche, Dorotheos, demo di Alai, Pantakles

[Giovanni Boffa]