La sfida tra Apollo e Marsia:

L’agonismo mitico come simbolo di professionismo

Marsia (Μαρσύας) è figlio di Eagro o, secondo un’altra versione del mito, di Olimpo, tutti e tre figure frigie connesse con l’aulos. In Grecia l’invenzione di tale strumento fu attribuita alla dea Atena che però, secondo il mito, se ne sbarazzò non appena si accorse che suonarlo le alterava il viso; fu allora che il satiro Marsia se ne appropriò (scheda 1).

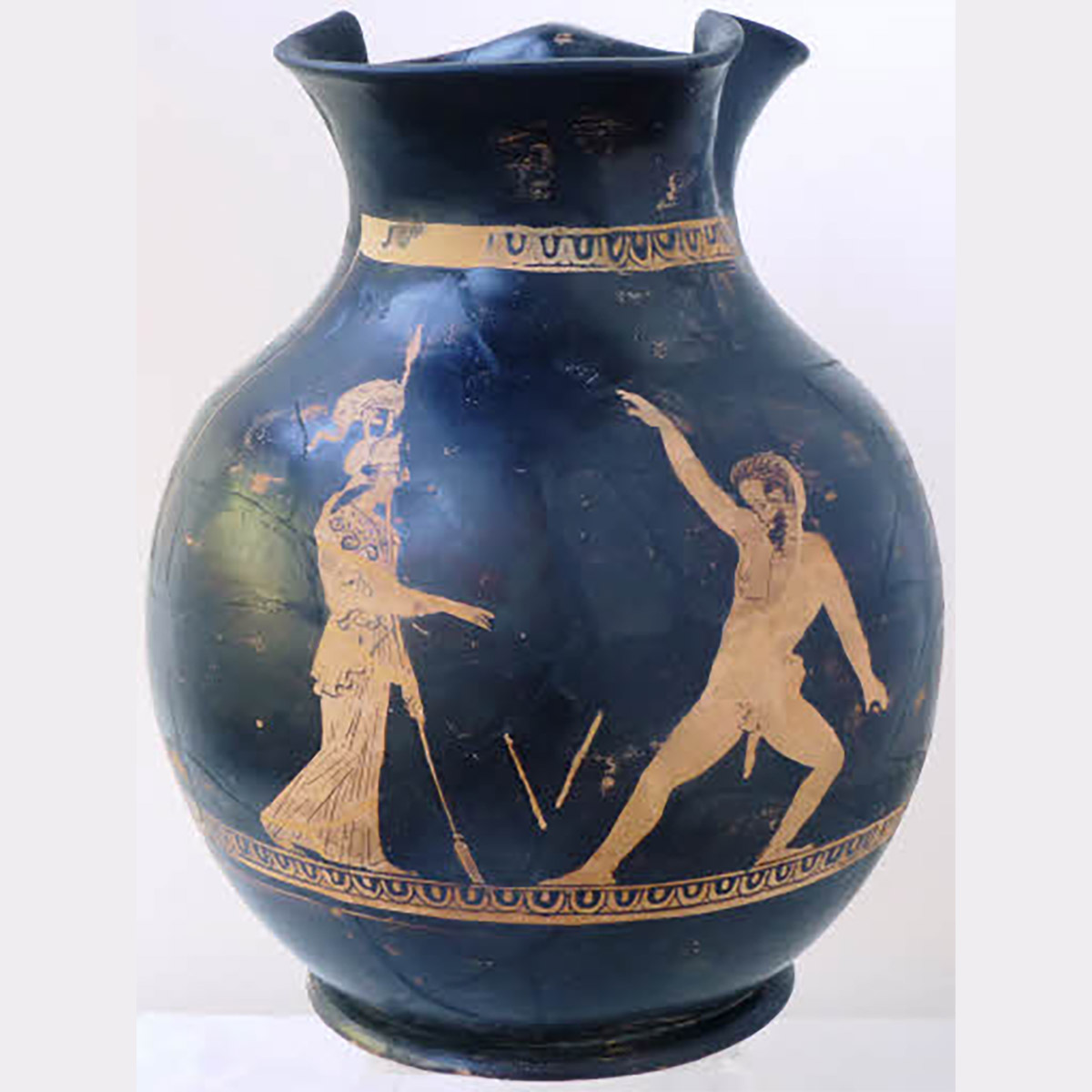

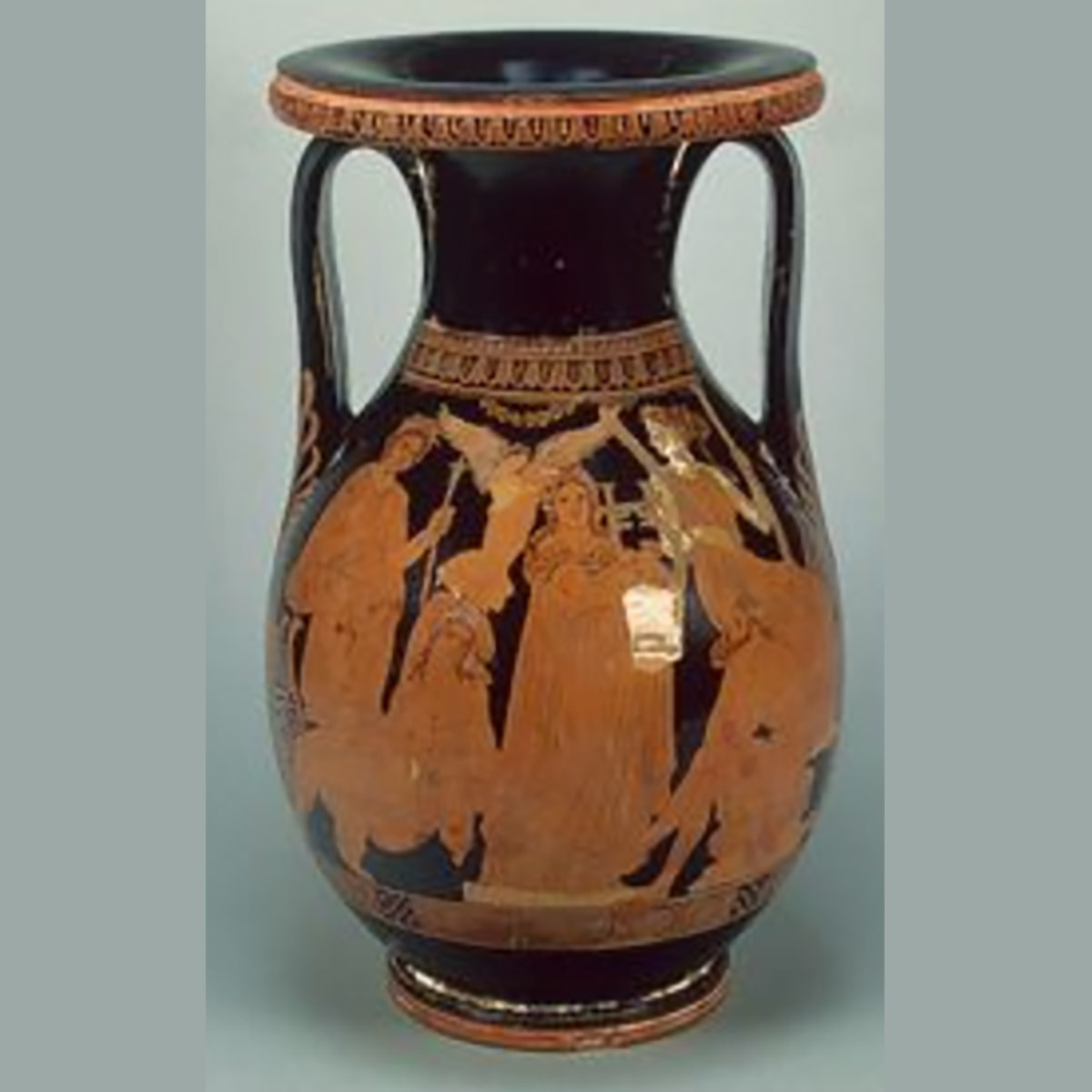

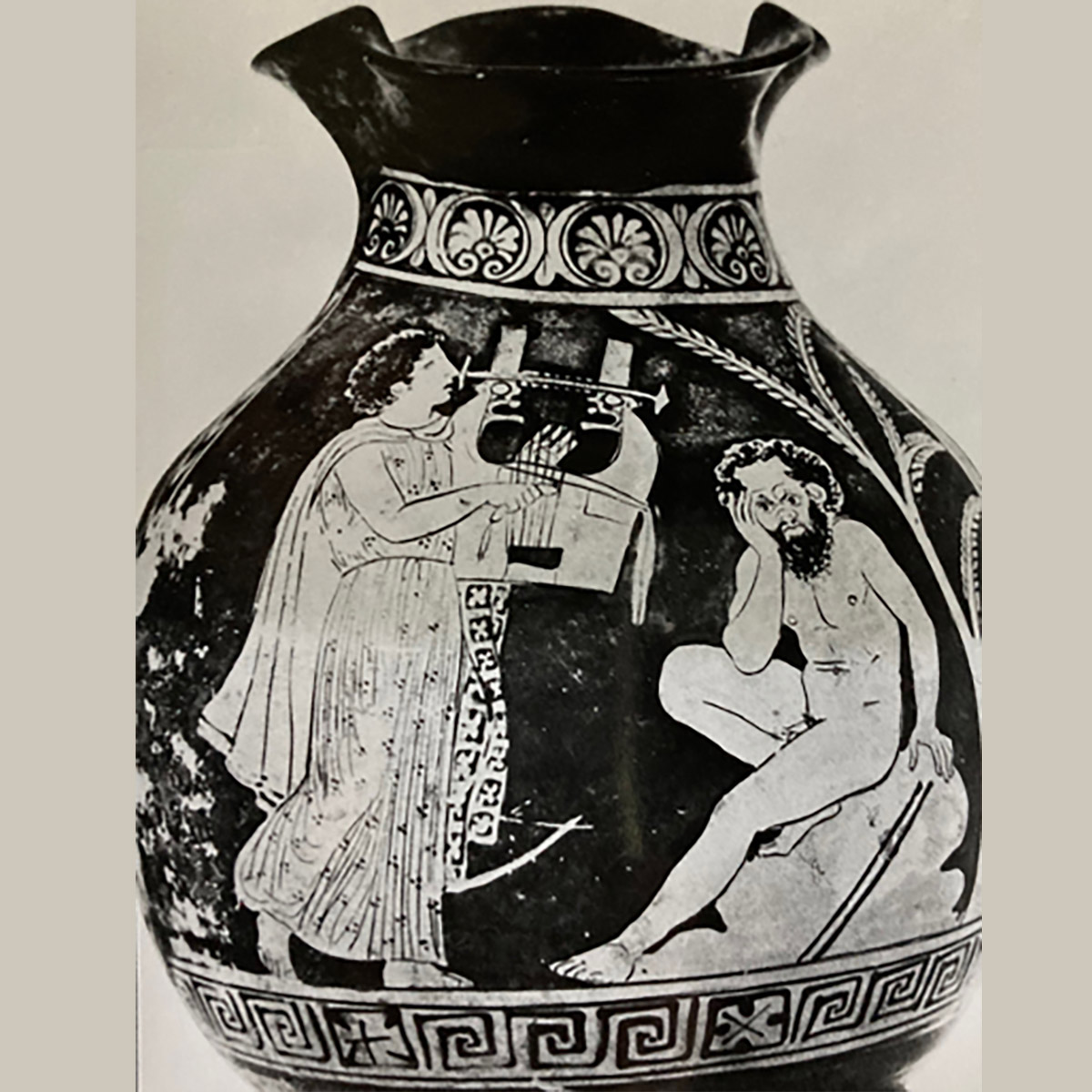

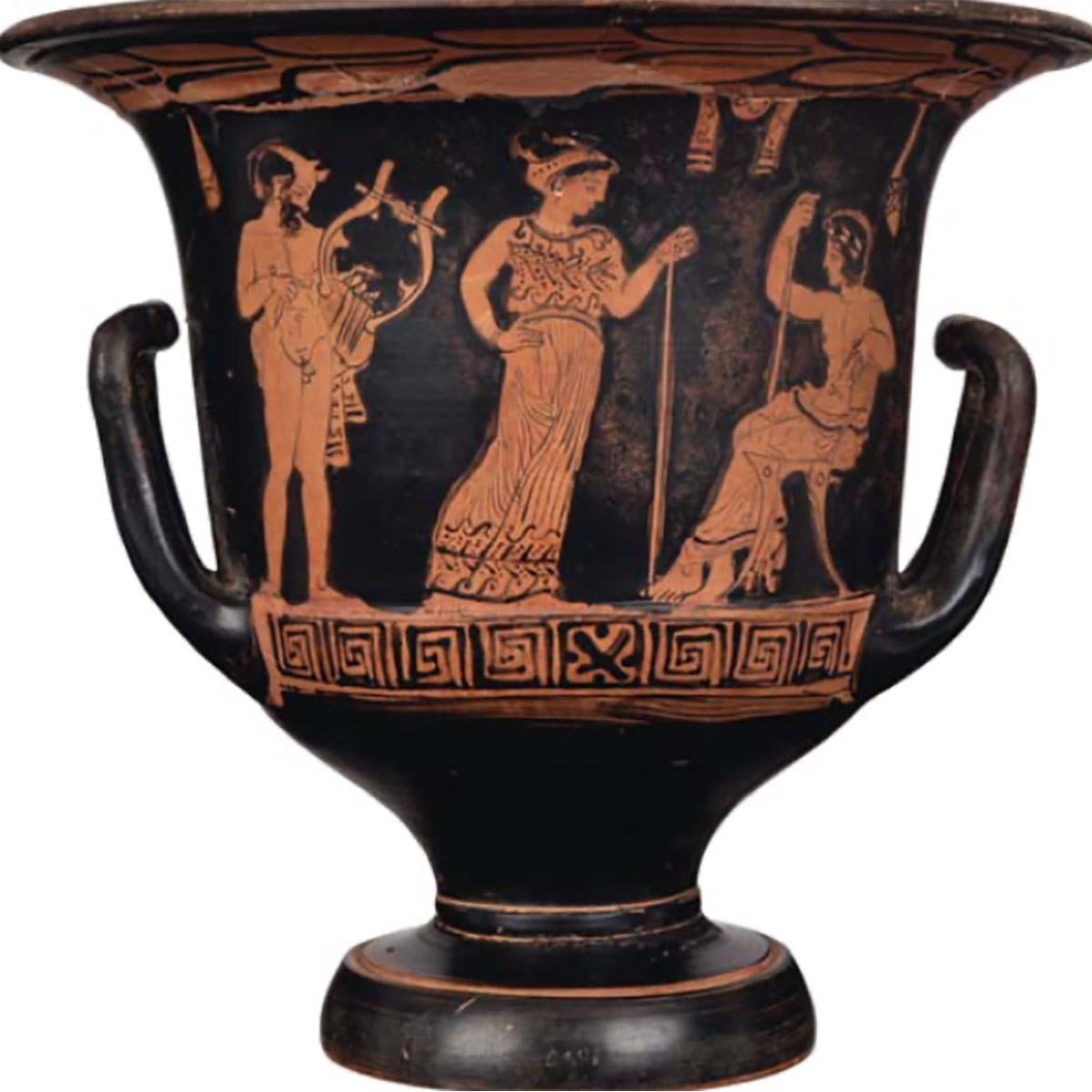

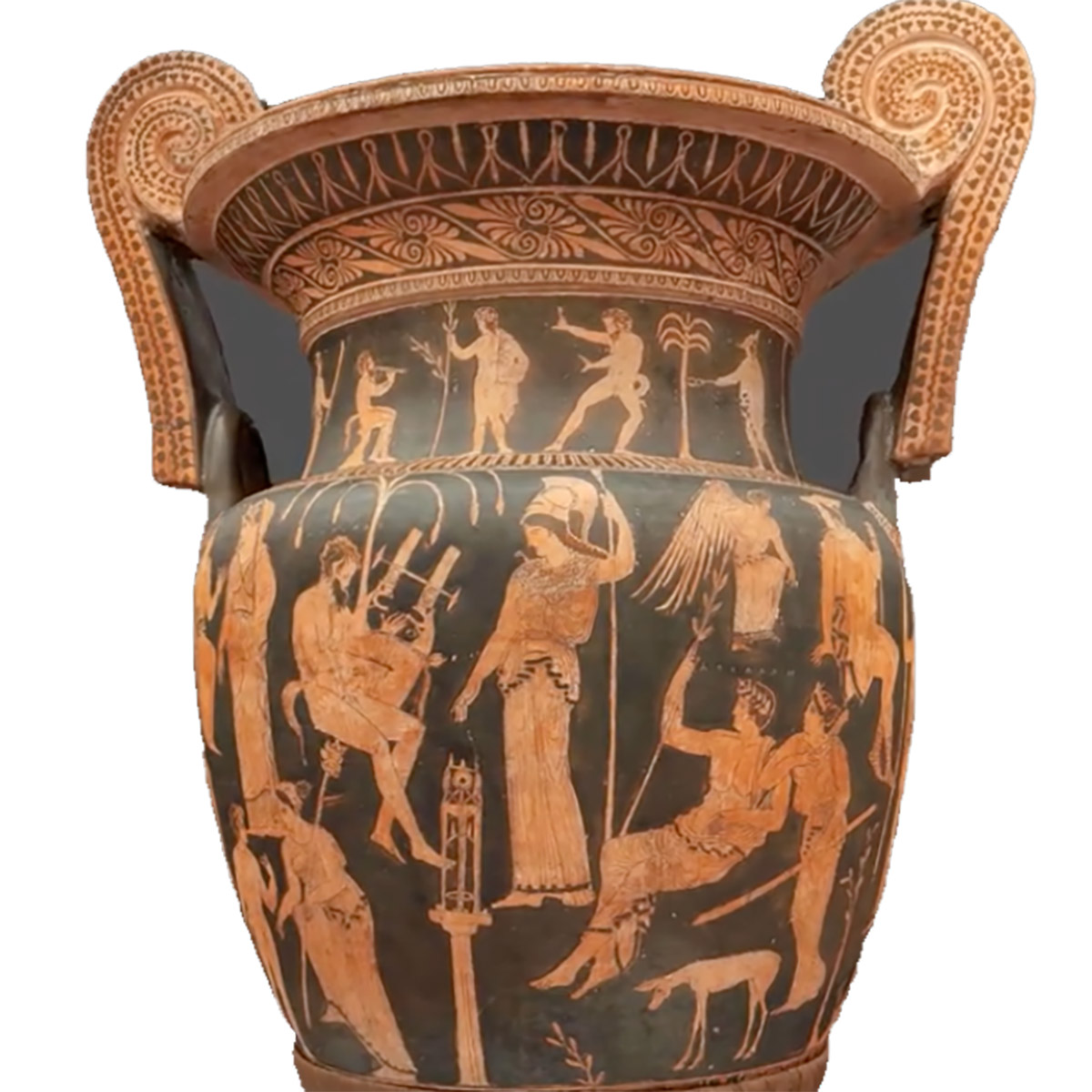

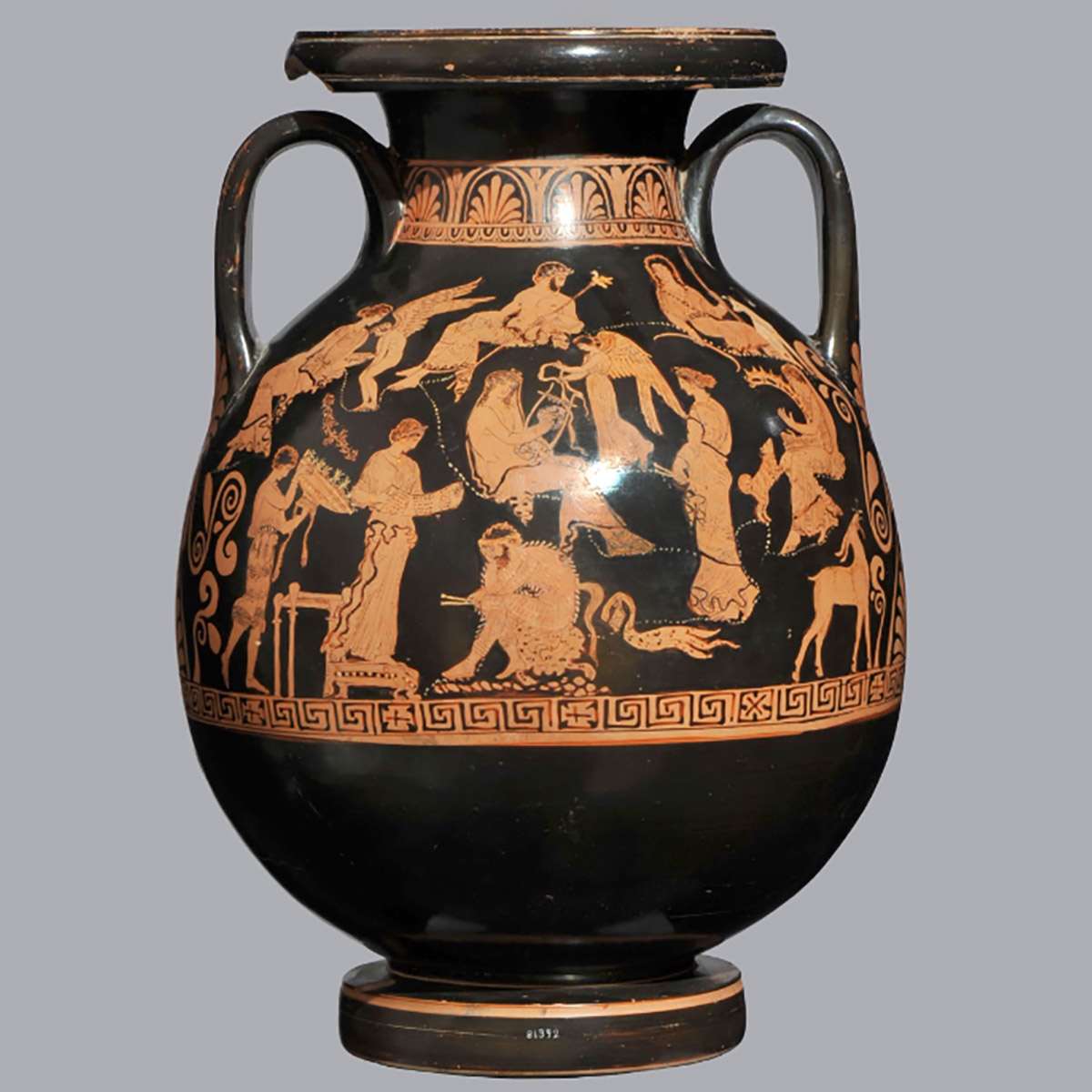

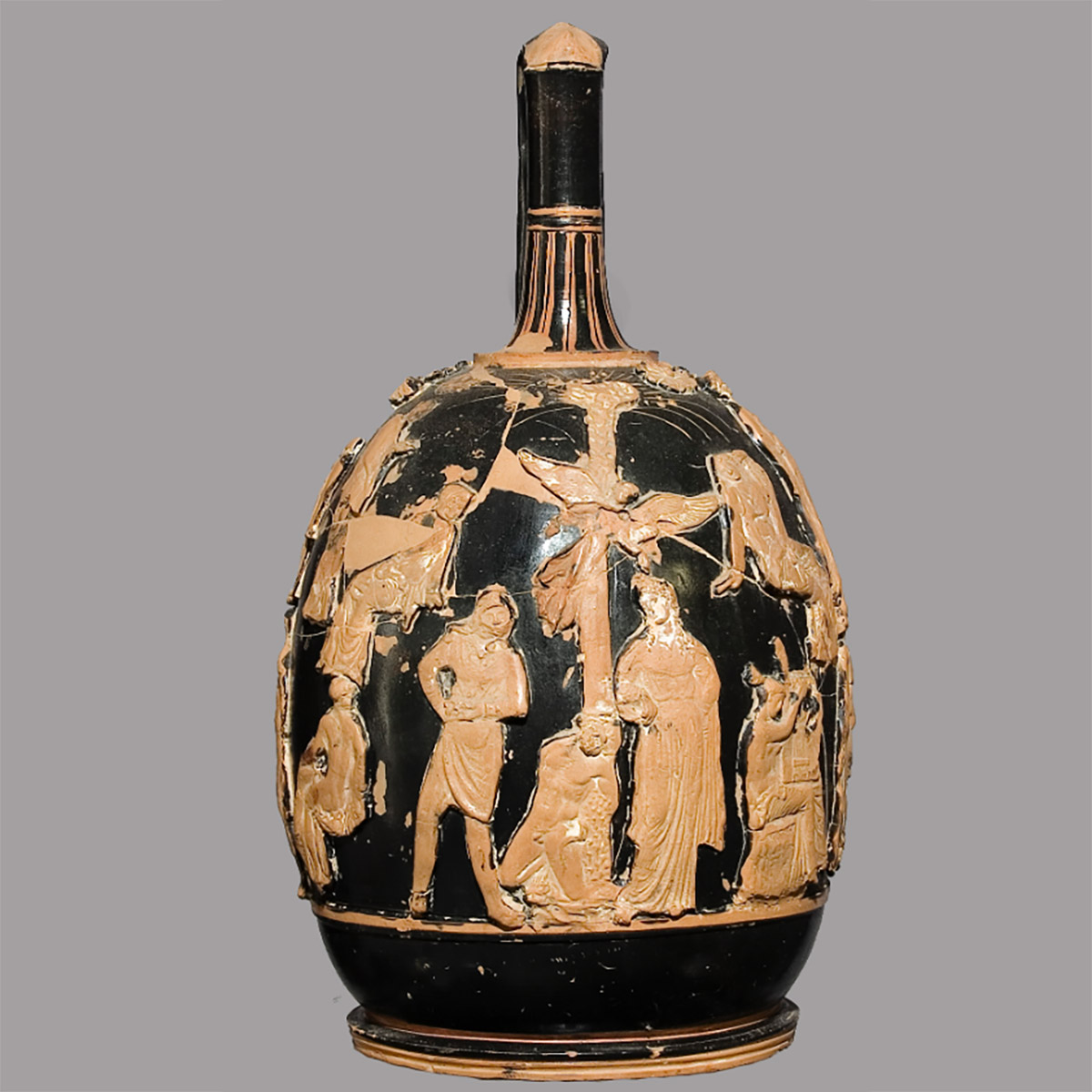

Un mito altrettanto famoso descrive la sfida che Marsia lanciò ad Apollo, convinto che il proprio modo di suonare lo strumento a fiato fosse superiore a qualsiasi altro tipo di musica. Durante l’ultimo quarto del V e nella prima metà del IV secolo a.C., la gara tra Apollo e Marsia appare su numerosi vasi attici a figure rosse: Marsia talvolta è in ascolto di Apollo che suona la kithara (scheda 2), talvolta suona l’aulos o più spesso la lyra; raramente è raffigurato mentre suona la kithara (scheda 3).

In questo ultimo caso viene forse proposta una variante del mito ispirata da un’opera letteraria; oppure potrebbe essere il risultato di un cambiamento nel significato culturale degli strumenti a corda e a fiato, in quanto la kithara era diventata uno strumento professionale a tutti gli effetti, capace di virtuosismi pari a quelli dell’aulos. Marsia, sconfitto dal dio della musica che forse utilizzò degli stratagemmi (scheda 4), subì la punizione di essere scorticato vivo (scheda 5).

Rappresentazioni di Marsia sono frequenti in Magna Grecia e a Roma, dove una statua del satiro era posta nel Foro (Orazio, Satire e plutei traianei). Le rappresentazioni in terra italica si concentrano soprattutto sulla punizione, ma alcuni sarcofagi romani, datati al II secolo d.C., combinano diversi episodi mitici: Atena che rifiuta l’aulos (ripreso da Marsia), la gara musicale con Apollo e il suo epilogo.

Scheda 1:

Atena e Marsia

Il mito (e.g. Igino) narra che Atena gettò via l’aulos subito dopo averlo creato perché, specchiandosi, vide il volto deformato a causa delle guance rigonfie (i suonatori di aulos usavano la tecnica della respirazione circolare, utilizzando la bocca come camera d’aria); sempre secondo il mito (e.g. Ovidio, Plutarco), è a quel punto che Marsia, attratto dal suono dello strumento, se ne sarebbe impossessato.

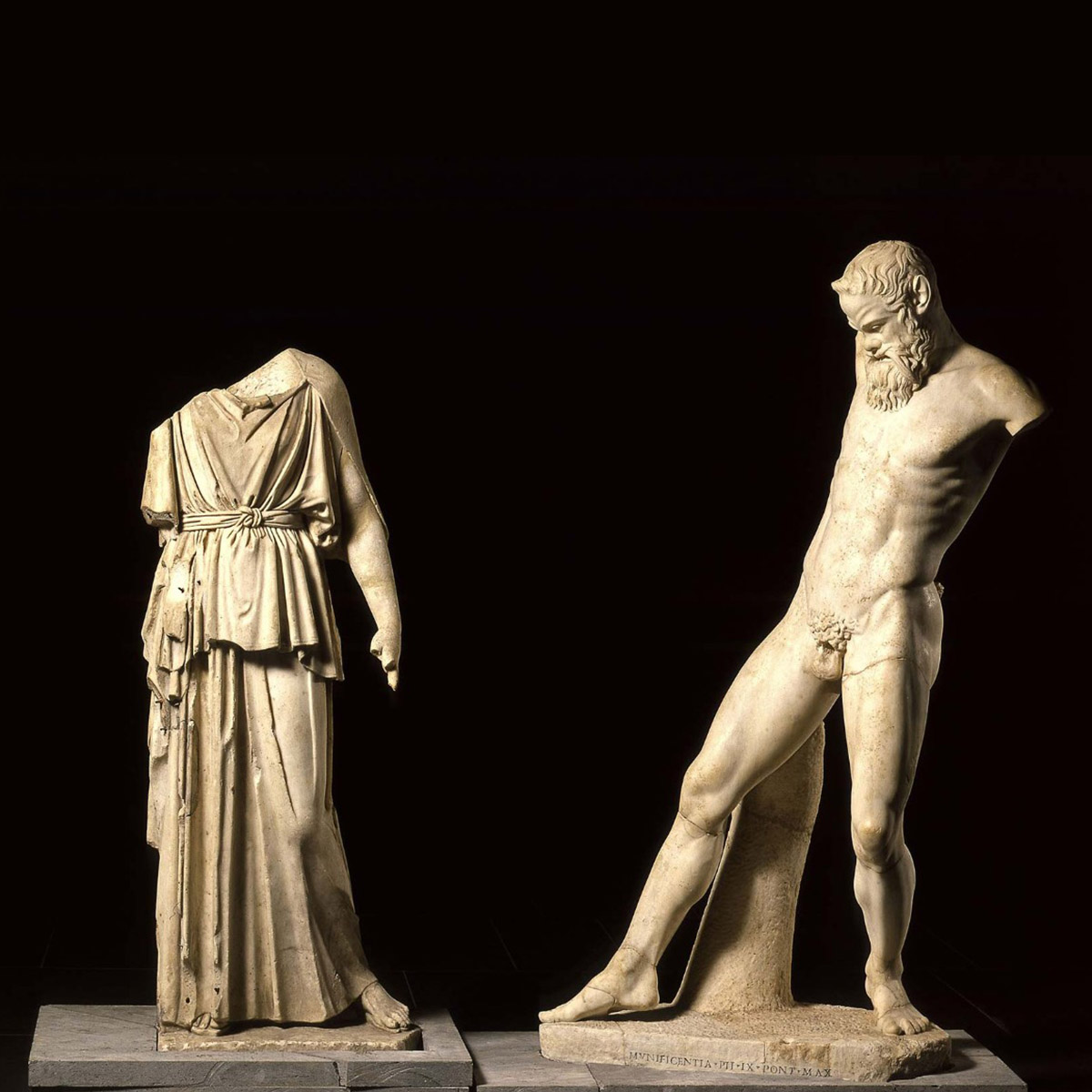

Le informazioni fornite dalle fonti letterarie e quelle iconografiche – in particolare un chous attico di V secolo a.C. e alcune monete romane – permisero già nell’Ottocento di proporre la ricostruzione di un gruppo che raffigura la scoperta dell’aulos da parte del Satiro, combinando le statue di Marsia e Atena dei Musei Vaticani.

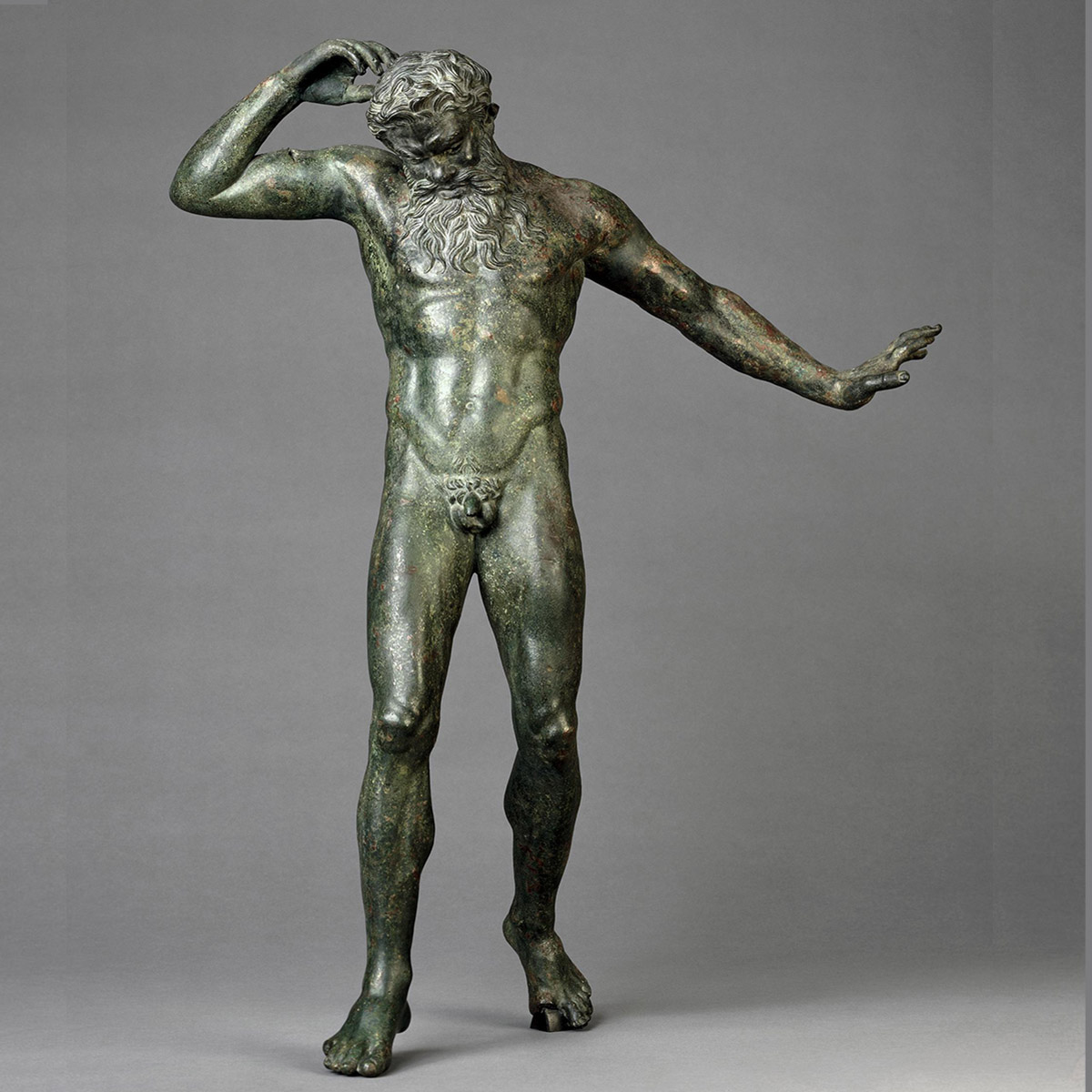

Di recente è stata però ipotizzata l’esistenza di due gruppi scultorei: quello ricordato da Plinio tra le opere attribuite allo scultore Mirone, da riconoscere nel Gruppo del Vaticano, e quello visto da Pausania sull’Acropoli di Atene. Il Marsia appartenente a questo ultimo è stato infatti riconosciuto in una statua in bronzo rivenuta a Patrasso e nel Satiro, raffigurato mentre cerca di sfuggire alla presa della dea irata, su un cratere del Louvre. Si tratterebbe, dunque, di un evento successivo a quello raccontato dal Gruppo del Vaticano.

L’episodio di Atena che si specchia vedendosi il volto deformato si trova, invece, su due vasi di produzione apula databili all’inizio del IV secolo a.C.

Scheda 2:

La contesa tra Apollo e Marsia:

Apollo citaredo

Il racconto iconografico della contesa musicale è molto complesso, non tanto per il numero delle immagini (che non sono numerose) quanto per la varietà degli episodi, che vengono proposti in modo diverso a seconda dei periodi e dei luoghi, nonché dei supporti su cui sono rappresentati. Per questo motivo è stato ipotizzato che alla base delle raffigurazioni ci fosse un testo letterario, piuttosto che un’opera (ad esempio della grande pittura) che avrebbe potuto suggerire il mito e la sua declinazione nell’arte e artigianato in modo più uniforme.

D’altra parte anche le fonti letterarie raccontano la contesa in modi diversi: ora i giudici sono gli abitanti di Nisa (cfr. per es. Diodoro Siculo), ora le Muse in persona, magari accompagnate da Atena (ad es. in Apuleio).

In Grecia non sono molte le immagini della sfida dove Apollo suona la kithara o la lyra, mentre sono più frequenti sulla ceramografia lucana, apula e pestana di IV secolo a.C., e nelle produzioni artistiche etrusca, falisca e romana.

Scheda 3:

La contesa tra Apollo e Marsia:

Marsia auleta, liricine o citaredo

Nell’arte greca l’iconografia della sfida tra Apollo e Marsia pone l’accento sulla performance del satiro. Il tema, piuttosto frequente alla fine del V e nella prima metà del IV secolo a.C., propone Marsia che suona l’aulos (oltre ai testi presentati nelle sezioni precedenti, anche alcuni passi di Diodoro Siculo e del De musica pseudoplutarcheo possono offrire qualche notizia sulle modalità con cui Marsia suonava l’aulos e su possibili legami – familiari o di discepolato – tra auleti mitici), anche se talvolta può avere invece la lyra o addiritura la kithara.

Si è cercato di spiegare la curiosa attribuzione della lyra a Marsia in vari modi, senza però arrivare a una conclusione definitiva. È stato infatti ipotizzato che si tratti del racconto di un momento successivo alla contesa, in cui Marsia suonerebbe lo strumento a corde per dimostrare la propria abilità musicale, oppure che l’iconografia si riferisca piuttosto a una versione diversa del mito in cui il satiro, sconfitto da Apollo, si sarebbe convertito agli strumenti a corda.

Su un cratere attico esportato a Ruvo di Puglia, Marsia viene presentato nelle due versioni di suonatore di aulos (sul collo del vaso) e citaredo (sulla pancia del vaso).

Scheda 4:

La vittoria di Apollo

Gli stratagemmi di Apollo: il canto e la cetra rovesciata

L’agone sovente non è costituito da due soli momenti di performance, uno per ciascun contendente: Apollo, che in un primo tempo pare risultare in difficoltà, propone un ulteriore momento di sfida, in cui o aggiunge il canto alla musica (così nel lungo racconto di Diodoro Siculo), oppure rovescia il suo strumento (per. es., oltre a Diodoro, Pseudo Apollodoro e Igino); con queste modalità di esecuzione, che con l’aulos non sono possibili, il dio vince la gara.

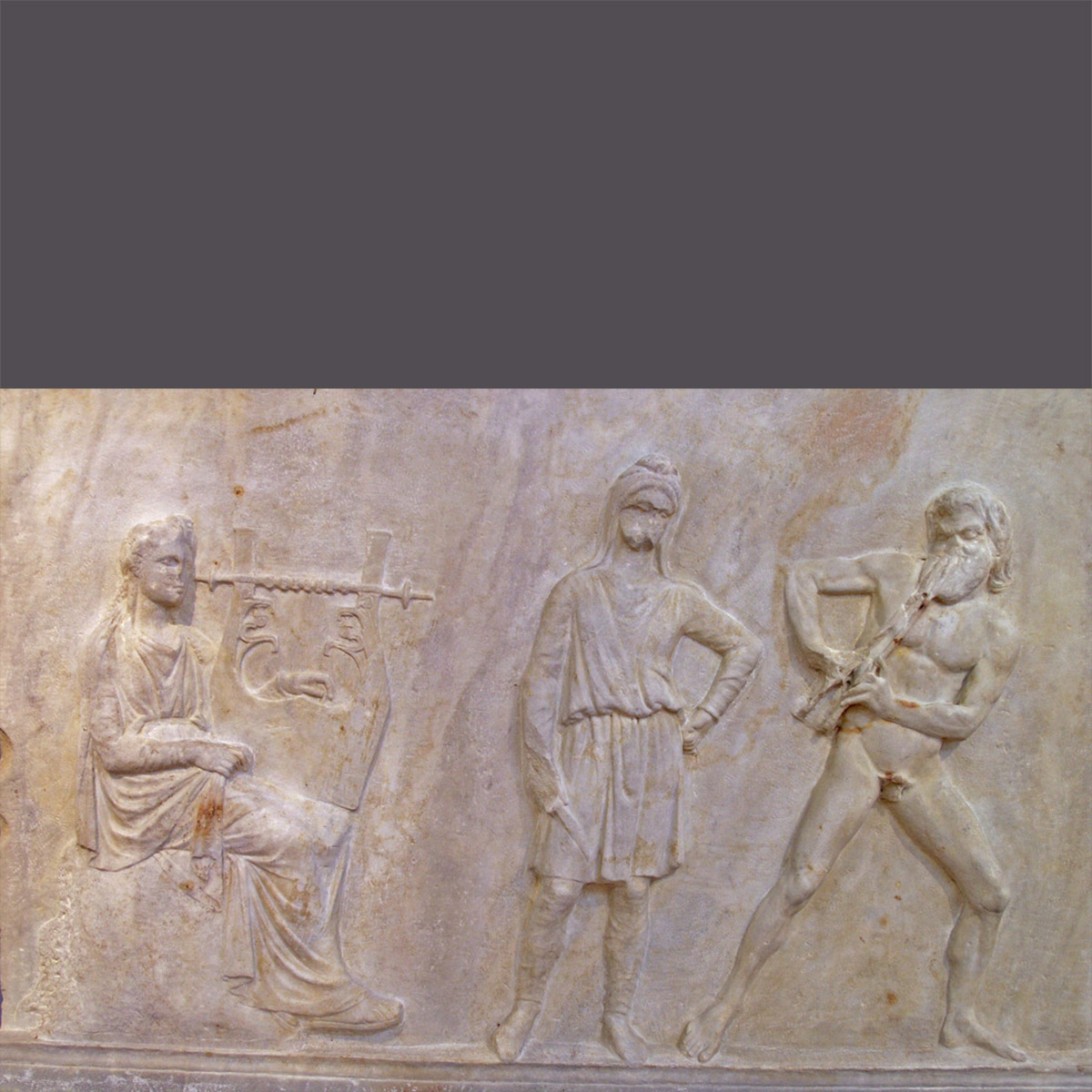

Le immagini che si riferiscono agli espedienti che Apollo avrebbe utilizzato per vincere su Marsia, descritti dalle fonti letterarie e da diversi mitografi (i sopra citati Diodoro Siculo, Igino, Pseudo Apollodoro), sono solamente due e risalgono al periodo romano: un rilievo funerario da Bierbach (Germania) e un sarcofago romano conservato alla Centrale Montemartini, su cui Apollo è raffigurato mentre tiene la cetra rovesciata.

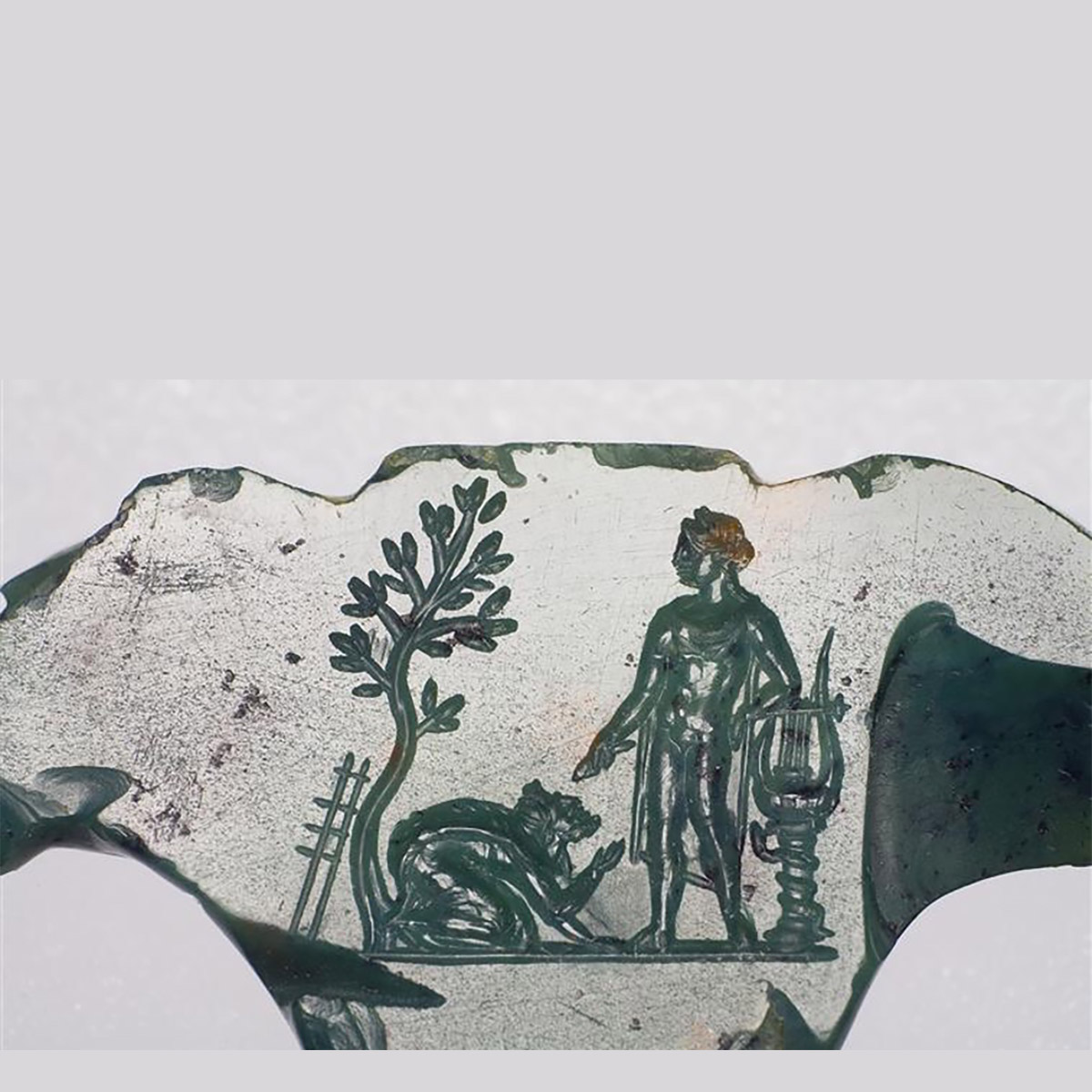

La vittoria di Apollo è rappresentata visivamente attraverso la presenza di una Nike/Vittoria che incorona il dio vincitore o reca un ramo di palma, oppure mediante la sottomissione del satiro, come è ben evidente sul plettro di Berlino.

Scheda 5:

La punizione di Marsia

Marsia, sconfitto da Apollo, subì la punizione di essere scorticato vivo: nelle fonti letterarie (Erodoto, Senofonte, Diodoro Siculo, Ovidio, Pausania, Apuleio) e mitografiche (Igino) sono state tramandate diverse versioni della conclusione della sfida e del destino delle spoglie di Marsia stesso. Nelle produzioni greche non sono note scene della punizione vera e propria; tuttavia, talvolta viene rappresentato lo Scita con il coltello destinato allo scuoiamento, come si osserva nella lastra di Mantinea.

Le rappresentazioni di Marsia sono frequenti in Magna Grecia e a Roma, dove l’iconografia sembra concentrarsi proprio sul momento della punizione.

Approfondimenti

kithara

La kithara è lo strumento di Apollo, che suona in numerose occasioni divine ed è il suo attributo al pari dell’arco. È comunque anche strumento del mondo dionisiaco: sia i satiri che le menadi sono rappresentati mentre suonano la kithara. A partire dagli inizi del V sec. a.C. diventa lo strumento principe del citaredo professionista che partecipa agli agoni musicali.

aulos

L’ aulos è un aerofono ad ancia doppia, spesso suonato imboccando due canne contemporaneamente.

lyra

La lyra, secondo il mito, fu creata da Ermes che usò il guscio di una tartaruga come cassa di risonanza a cui applicò sette corde di budello di pecora (Inno omerico ad Ermes 20 ss.). Ermes donò lo strumento ad Apollo per farsi perdonare del furto di una mandria di buoi del dio.

Orazio, Satire 1, 6, 119-121 (trad. M. Labate):

«Quindi me ne vado a dormire, senza il pensiero che domani mi tocca levarmi di buon mattino, andare verso la statua di Marsia, quello che dice di non farcela più a sopportare la faccia del più giovane dei Novii».

Igino, Favole 165 (trad. G. Guidorizzi):

«Minerva, dicono, fu la prima a costruire le tibie con gli ossi di un cervo e si presentò suonandolo al banchetto degli Dèi. Ma Giunone e Venere si misero a prenderla in giro, perché aveva gli occhi cerulei e le gote gonfie; e così, irrisa per la sua musica e il suo aspetto, la dea giunse a una fonte nel bosco dell’Ida. Qui si vide riflessa nell’acqua mentre suonava e capì che avevano avuto ragione a schernirla, per cui gettò via la tibia e giurò che chiunque l’avesse raccolto avrebbe subìto un castigo terribile».

Ovidio, Fasti 6, 697-710 (trad. L. Canali):

[Minerva] «Io per prima, forato un legno di bosso, / ottenni che attraverso quei radi pertugi la lunga tibia suonasse. / Mi compiacqui di quell’armonia, ma nello specchio delle limpide acque / in cui si rifletteva il mio viso, vidi le mie virginee gote gonfiarsi: / dissi: “La mia arte non vale tanto; addio mia tibia”; / lo gettai, e lo ricevette così la riva su un’erbosa zolla. / Lo trova un Satiro, e dapprima lo ammira, senza conoscerne l’uso, / poi, soffiatovi dentro, sente che aveva suono; / ora con le dita ne fa uscire l’aria, ora ve la comprime, / e già fra le ninfe andava superbo della sua arte; / sfidò persino Febo. Febo, avendolo vinto, lo appese, / e trasse via la pelle dalle sue membra tagliate. / Ma l’inventrice sono io, e fui io a produrre per prima / questa armonia: è perciò che quell’arte celebra la mia festa».

Plutarco, Sul controllo dell’ira 456b-c (trad. R. Laurenti):

«Quelli che si dilettano di frivolezze raccontano che Atena, mentre suonava l’aulo, fu ammonita dal satiro, anche se ella non vi prestò attenzione:

non ti si addice tale assetto: lascia gli auli,

prendi le armi e ricomponi le guance.

Ma quando ebbe visto l’aspetto del volto in un fiume si sdegnò e gettò via gli auli. Quest’arte, in ogni caso, possiede l’armonia a consolazione della deformità che produce; Marsia, poi, come pare, con una specie di bavaglio o di museruola compresse la veemenza del fiato e sistemò e nascose la bruttezza del volto:

egli l’oro splendente adattò sulle guance villose

e sulla bocca vorace una cinghia allacciata di dietro».

Plinio il Vecchio, Storia naturale 34, 57:

«Mirone di Eleutere, che fu anche’egli allievo di Agelada, fu reso particolarmente famoso dalla sua statua di una giovenca, celebrata in molti versi famosi, tanto è vero che la maggior parte degli uomini deve la propria fama più al genio degli altri, che al proprio. Fece anche […] un satiro che ammira le tibie, e una Minerva, i Pentatleti delfici, i Pancraziasti […]».

Pausania 1, 24, 1 (trad. S. Rizzo):

«Si trova qui [= sull’Acropoli di Atene] anche la statua di Atena nell’atto di colpire il Sileno Marsia, perché quello aveva raccolto gli auli che la dea voleva, invece, che restassero per sempre a terra dove li aveva gettati».

Diodoro Siculo 3, 59, 2-5 (trad. G Cordiano – M. Zorat):

«Giunti [Marsia e Cibele] da Dioniso a Nisa, trovarono Apollo che riscuoteva grande successo grazie alla sua cetra, che – così affermano – fu Ermes a inventare, ma che Apollo per primo usò a modo. Poiché Marsia entrò in competizione artistica con Apollo, e i Nisei furono designati a giudici, Apollo per primo suonò la lira senza accompagnamento di canti, mentre Marsia, succedendogli con l’aulos a due canne, stupì gli ascoltatori con la stranezza della sua musica, e grazie a quella melodia gli parve di aver superato di molto il concorrente precedente. Ma, dal momento che avevano concordato di mostrare alternatamente ai giudici la propria arte, la seconda volta Apollo – così affermano – aggiunse un canto in armonia con la melodia della cetra, per cui superò il successo che aveva riscosso prima l’aulos. Ma il concorrente che lo aveva preceduto, adiratosi, cercava di mostrare agli ascoltatori di essere risultato inferiore contro ogni aspettativa di giustizia: avrebbe dovuto essere, in fatti, un confronto tra arti e non tra voci […] e inoltre era ingiusto confrontare due arti combinate insieme con una sola. Ma Apollo […] diceva che […] Marsia faceva come lui, soffiando nel suo aulos; bisognava, dunque, che questa facoltà di combinare due doti fosse data alla pari a entrambi, oppure che né l’uno né l’altro dei concorrenti desse prova della propria arte con la bocca, ma mediante le mani soltanto. Poiché gli ascoltatori giudicarono che Apollo aveva detto cose più giuste, si confrontarono di nuovo le due arti e Marsia perse, e Apollo, piuttosto amareggiato a causa della contesa, spellò vivo lo sconfitto».

Apuleio, Florida 3 (trad. F. Piccioni):

«[…] Si dice che suo [i.e. di Iagni] figlio Marsia, abbia gareggiato con Apollo […] Le Muse insieme a Minerva assistettero come giudici per scherno, con tutta evidenza per deridere la barbarie di quel mostro non meno che per punirne la stoltezza […]».

Diodoro Siculo 3, 58, 3 (trad. G. Cordiano – M. Zorat):

«[…] Affermano che la persona che la [sc. Cibele] frequentava di più e che le era più amica era il frigio Marsia, ammirato per l’intelligenza e saggezza; e prendono a prova della sua intelligenza il fatto che imitava i suoni della siringa a più canne e che ne trasferì l’intera gamma sull’aulos, mentre affermano che sia segno della sua saggezza il fatto che fino alla morte non ebbe esperienza dei piaceri amorosi […]».

Pseudo Plutarco, De musica 5 e 7 (trad. R. Ballerio):

«Iagni fu il primo a suonare l’aulo, poi suo figlio Marsia, quindi Olimpo […]. Questo Olimpo era uno dei discendenti del primo Olimpo, discepolo di Marsia e aveva appreso da lui a suonare l’aulo […]».

Diodoro Siculo 3, 59, 2-5 (trad. G Cordiano – M. Zorat):

«Giunti [Marsia e Cibele] da Dioniso a Nisa, trovarono Apollo che riscuoteva grande successo grazie alla sua cetra, che – così affermano – fu Ermes a inventare, ma che Apollo per primo usò a modo. Poiché Marsia entrò in competizione artistica con Apollo, e i Nisei furono designati a giudici, Apollo per primo suonò la lira senza accompagnamento di canti, mentre Marsia, succedendogli con l’aulos a due canne, stupì gli ascoltatori con la stranezza della sua musica, e grazie a quella melodia gli parve di aver superato di molto il concorrente precedente. Ma, dal momento che avevano concordato di mostrare alternatamente ai giudici la propria arte, la seconda volta Apollo – così affermano – aggiunse un canto in armonia con la melodia della cetra, per cui superò il successo che aveva riscosso prima l’aulos. Ma il concorrente che lo aveva preceduto, adiratosi, cercava di mostrare agli ascoltatori di essere risultato inferiore contro ogni aspettativa di giustizia: avrebbe dovuto essere, in fatti, un confronto tra arti e non tra voci […] e inoltre era ingiusto confrontare due arti combinate insieme con una sola. Ma Apollo […] diceva che […] Marsia faceva come lui, soffiando nel suo aulos; bisognava, dunque, che questa facoltà di combinare due doti fosse data alla pari a entrambi, oppure che né l’uno né l’altro dei concorrenti desse prova della propria arte con la bocca, ma mediante le mani soltanto. Poiché gli ascoltatori giudicarono che Apollo aveva detto cose più giuste, si confrontarono di nuovo le due arti e Marsia perse, e Apollo, piuttosto amareggiato a causa della contesa, spellò vivo lo sconfitto».

Pseudo Apollodoro, Biblioteca 1, 24 (trad. M. G. Ciani):

«Apollo uccise anche Marsia, figlio di Olimpo. Questi, trovato l’aulos che Atena aveva gettato perché le deformava il volto, sfidò Apollo a una gara di musica, con l’intesa che il vincitore potesse fare del vinto ciò che voleva. La gara ebbe inizio e Apollo suonava con la cetra capovolta ingiungendo a Marsia di fare altrettanto, ma Marsia non ne fu capace e allora Apollo, risultato vincitore, lo appese a un pino altissimo, gli tolse la pelle e lo fece morire in questo modo».

Igino, Favole 165 (trad. G. Guidorizzi):

«[…] Uno dei Satiri, il pastore Marsia, figlio di Eagro, lo trovò e prese a esercitarsi assiduamente con lo strumento, traendone ogni giorno suoni più dolci, al punto che sfidò Apollo a gareggiare con lui suonando la cetra, Apollo accettò; come giudici, scelsero le Muse. Marsia stava vincendo, ma Apollo capovolse la sua cetra e suonò la stessa musica, cosa che Marsia, con le tibie, non riuscì a fare».

Diodoro Siculo 3, 59, 3-5 (trad. G. Cordiano – M. Zorat):

«[…] Ma, dal momento che avevano concordato di mostrare alternatamente ai giudici la propria arte, la seconda volta Apollo – così affermano – aggiunse un canto in armonia con la melodia della cetra, per cui superò il successo che aveva riscosso prima l’aulos. Ma il concorrente che lo aveva preceduto, adiratosi, cercava di mostrare agli ascoltatori di essere risultato inferiore contro ogni aspettativa di giustizia: avrebbe dovuto essere, infatti, un confronto tra arti e non tra voci e inoltre era ingiusto confrontare due arti combinate insieme con una sola. Ma Apollo […] diceva che […] Marsia faceva come lui, soffiando nel suo aulos; bisognava, dunque, che questa facoltà di combinare due doti fosse data alla pari a entrambi, oppure che né l’uno né l’altro dei concorrenti desse prova della propria arte con la bocca, ma mediante le mani soltanto».

Erodoto, Storie 7, 26 (trad. G. Nenci):

«Guadato il fiume Halys, [i Persiani] penetrarono nella Frigia e, attraversandola, giunsero a Celene dove scaturiscono le sorgenti del Meandro e di un altro fiume, non inferiore al Meandro, che ha nome Cataratte: sgorga proprio dalla piazza di Celene e si getta nel Meandro. Nella piazza è appeso l’otre del sileno Marsia che – raccontano i Frigi – fu scorticato da Apollo e la sua pelle appesa».

Senofonte, Anabasi 1, 2, 8 (trad. F. Ferrari):

«A Celene sorge anche un palazzo del Gran Re, costruito alle pendici dell’acropoli sopra le sorgenti del fiume Marsia, che attraversa anch’esso la città e sfocia nel Meandro. È largo venticinque piedi. Qui si narra che Apollo scorticò Marsia dopo averlo vinto in una gara artistica, e che ne appese la pelle nell’antro in cui sono le sorgenti del fiume; e proprio per questo il fiume avrebbe il nome di Marsia».

Diodoro Siculo 3, 59, 5 (trad. G. Cordiano – M- Zorat):

«[…] Poiché gli ascoltatori giudicarono che Apollo aveva detto cose più giuste, si confrontarono di nuovo le due arti e Marsia perse, e Apollo, piuttosto amareggiato a causa della contesa, spellò vivo lo sconfitto […]».

Ovidio, Metamorfosi 6, 385-400 (trad. P. Bernardini Marzolla):

«[…] Un altro si sovvenne del Satiro che suonando la tibia (la tibia inventato dalla dea del Tritone) fu vinto in una gara dal figlio di Latona e punito. «Perché mi sfili dalla mia persona? – gridava il Satiro. – Ahi, mi pento! Ahi, la tibia non valeva tanto!» urlava, e la pelle gli veniva strappata da tutto il corpo, e non era che un’unica piaga: il sangue stilla dappertutto, i muscoli restano allo scoperto, le vene pulsanti brillano senza più un filo d’epidermide; gli potresti contare i visceri che palpitano e le fibre translucide sul petto. I Fauni campagnoli, divinità dei boschi, e i Satiri suoi fratelli, e Olimpo, a lui caro anche in quel momento, lo piansero, assieme a chiunque su quei monti faceva pascolare greggi lanute e mandrie cornute. Il suolo fertile s’inzuppò delle lacrime che cadevano, e inzuppatosi le raccolse e le assorbì nel profondo delle proprie vene; poi le convertì in un corso d’acqua, e riversò quest’acqua all’aria aperta. Così quel fiume che da lì corre tra rive in declivio verso il mare ondoso, si chiama Marsia, il più limpido fiume della Frigia».

Pausania 10, 30, 9 (trad. U. Bultrighini) [Descrizione dell’Iliupersis di Polignoto nella Lesche degli Cnidi a Delfi]:

«Sopra costui c’è Marsia, seduto su un masso, e presso di lui Olimpo che ha figura di un bel giovanetto che viene istruito nel suono dell’aulos. I Frigi di Celene vogliono che il fiume che scorre attraverso la loro città forse un tempo proprio quel suonatore di aulos, e che la melodia chiamata Metroo sia sua creazione. Dicono anche di aver respinto la spedizione dei Galati per l’aiuto dato loro da Marsia contro i barbari, con l’esondazione del fiume e il suono degli auloi».

Apuleio, Florida 3 (trad. F. Piccioni):

«[…] [Le Muse] quel tibicen, sconfitto nella gara, lo lasciarono come un orso a due zampe, scuoiato e con le viscere straziate di fuori. Così Marsia per punizione suonò e cadde. Dal canto suo ad Apollo dispiacque una vittoria tanto meschina».

Igino, Favole 165 (trad. G.Nenci):

«E così Apollo legò il vinto Marsia a un albero e lo consegnò a uno scita, che lo scorticò membro dopo membro; poi consegnò ciò che restava del corpo del satiro al suo discepolo Olimpo, perché lo seppellisse. Il fiume Marsia prende nome dal suo sangue».