Dioniso e il satiro Marsia:

La ‘nuova musica’

Dioniso (Διώνυσος) è figlio di Zeus e di Semele, figlia di Cadmo re di Tebe e di Armonia. Frutto dunque di uno dei numerosi adulteri del re degli dèi, Dioniso fu colpito dall’ira di Era ancor prima di nascere: secondo una versione del mito, Semele fu infatti convinta dalla dea a chiedere a Zeus che le si mostrasse nello stesso modo in cui compariva dinanzi alla moglie. Semele fu così destinata a morire mentre Zeus salvò il figlio portandone a termine lo sviluppo all’interno della propria coscia. Dioniso fu poi cresciuto solitamente prima da Ino e Atamante e poi dalle ninfe del Monte Nisa oppure da un eroe di nome Niso (da cui il nome di Dionisio: così per es. in una delle Favole di Igino). Il racconto è frequente sia nei mitografi sia in diverse rielaborazioni letterarie: su queste vicende si possono per esempio leggere passi di Ovidio e di Luciano (scheda 1). Viaggiò in Egitto e Siria, si recò in Frigia presso la dea Cibele, e diffuse la conoscenza dei suoi riti dalla Tracia all’India finché arrivò in Grecia. A Nasso aveva incontrato Arianna abbandonata da Teseo.

Dio del vino, del teatro e dell’estasi, incarna la multiforme natura umana (maschile e femminile, animalesca e divina, tragica e comica). I suoi attributi sono il kantharos, la vite e il tirso; gli animali a lui cari sono la pantera e il capro, emblemi della vita selvaggia che i suoi seguaci ricercano per mezzo dell’invasamento (mania) dionisiaco.

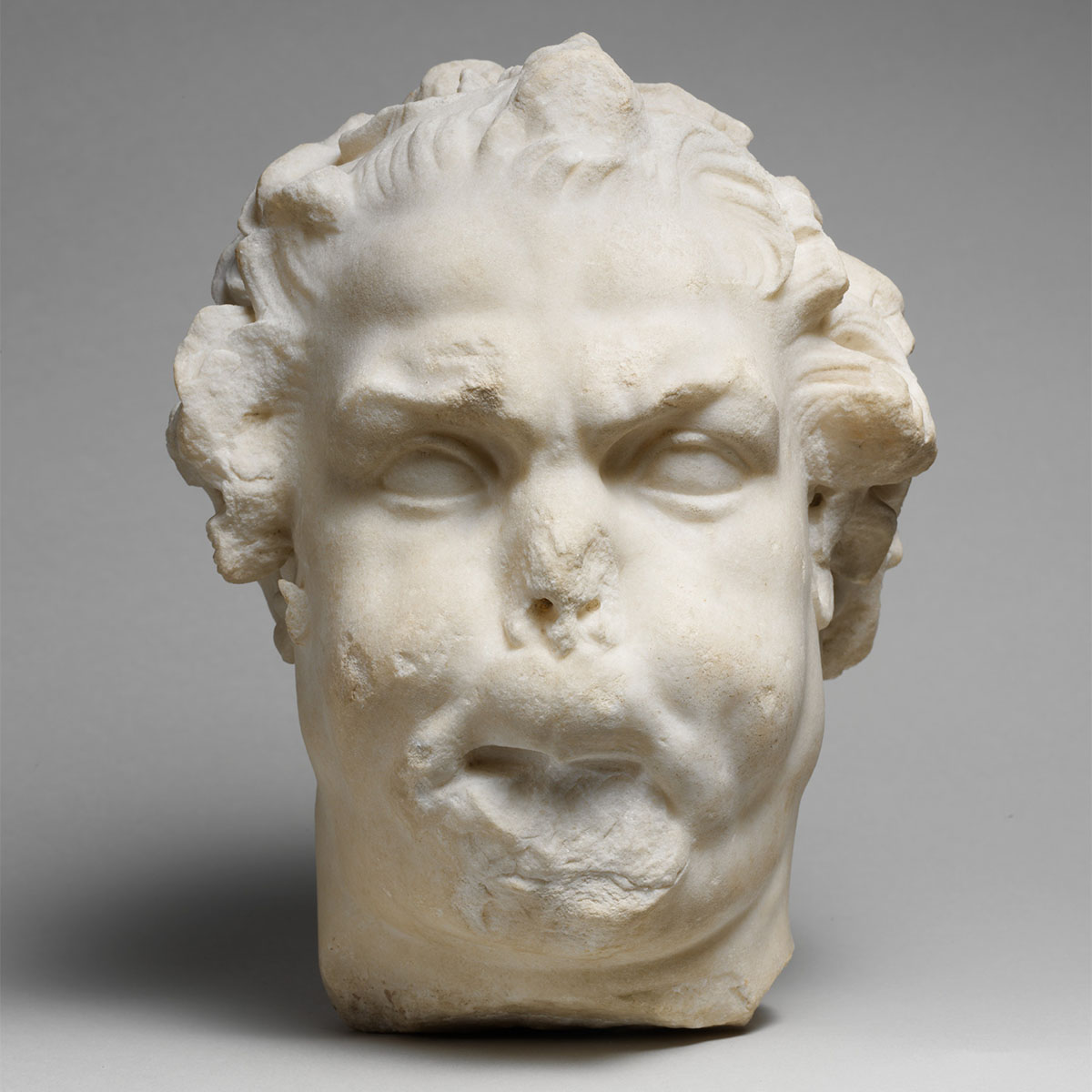

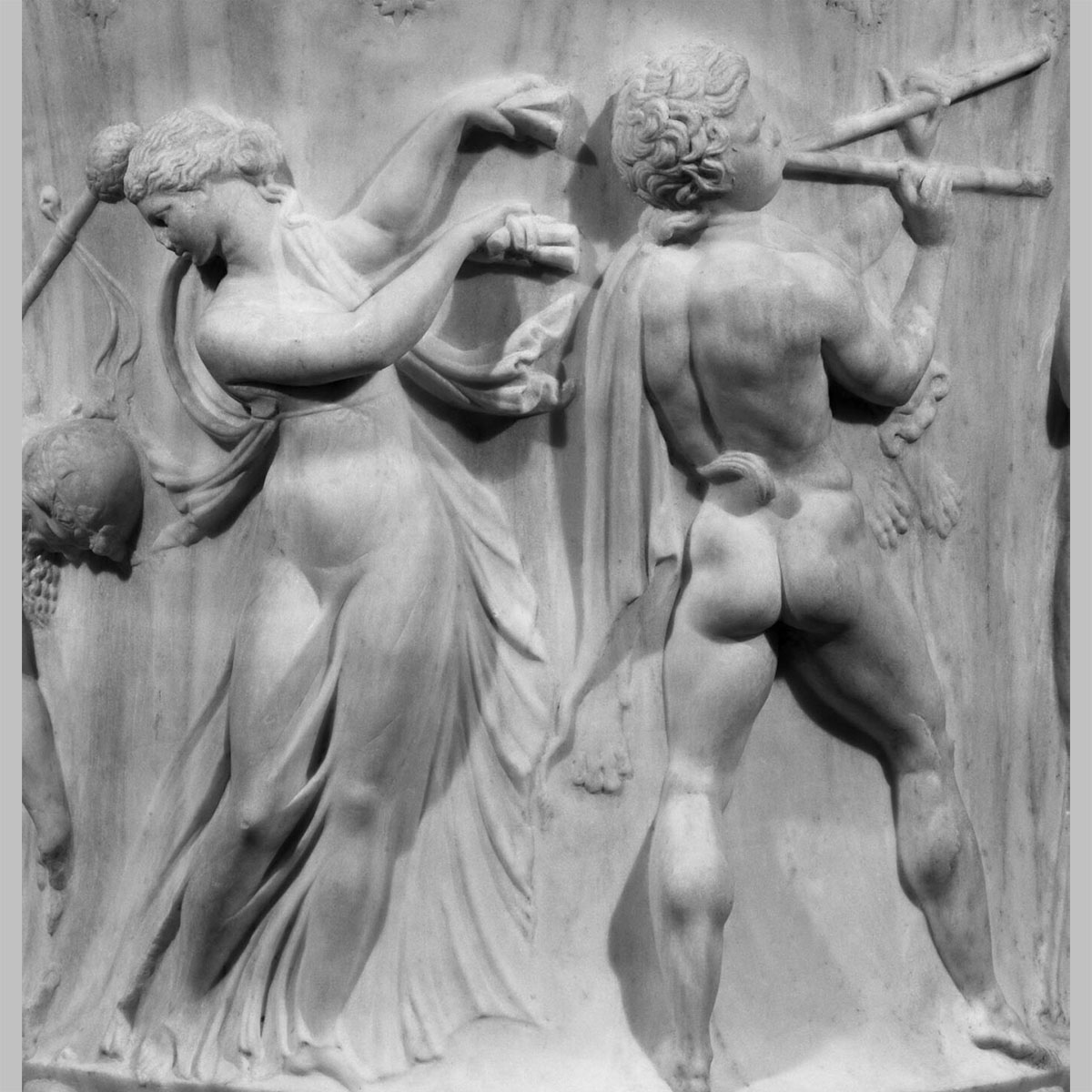

Compagni di Dioniso, insieme alle menadi, sono i satiri o sileni. Raffigurati come esseri umani con barba e lunghi capelli, con orecchie, corna, coda e zampe caprine, vengono in genere mostrati nudi o con una pelle di pantera (pardalis) o di cervo (nebris). Sono dediti al vino, alla musica e alla danza sfrenata che praticano nei cortei dionisiaci (scheda 2).

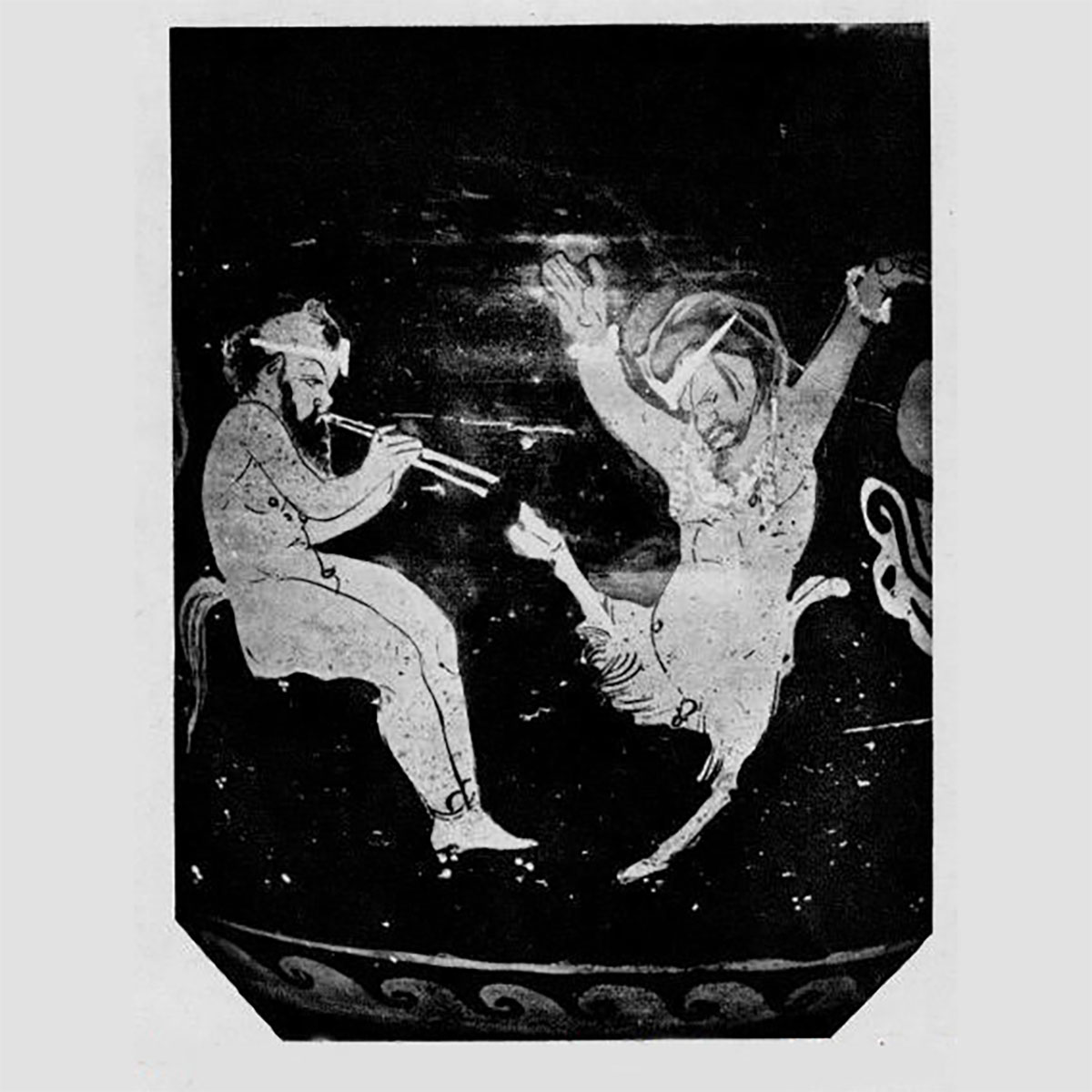

I satiri amano l’aulos, che infatti suonano in molte occasioni (scheda 3); ma possono suonare anche strumenti a corda, come la kithara, la lyra e il barbiton. Dioniso invece non viene solitamente raffigurato mentre suona uno strumento musicale, con poche eccezioni (scheda 4).

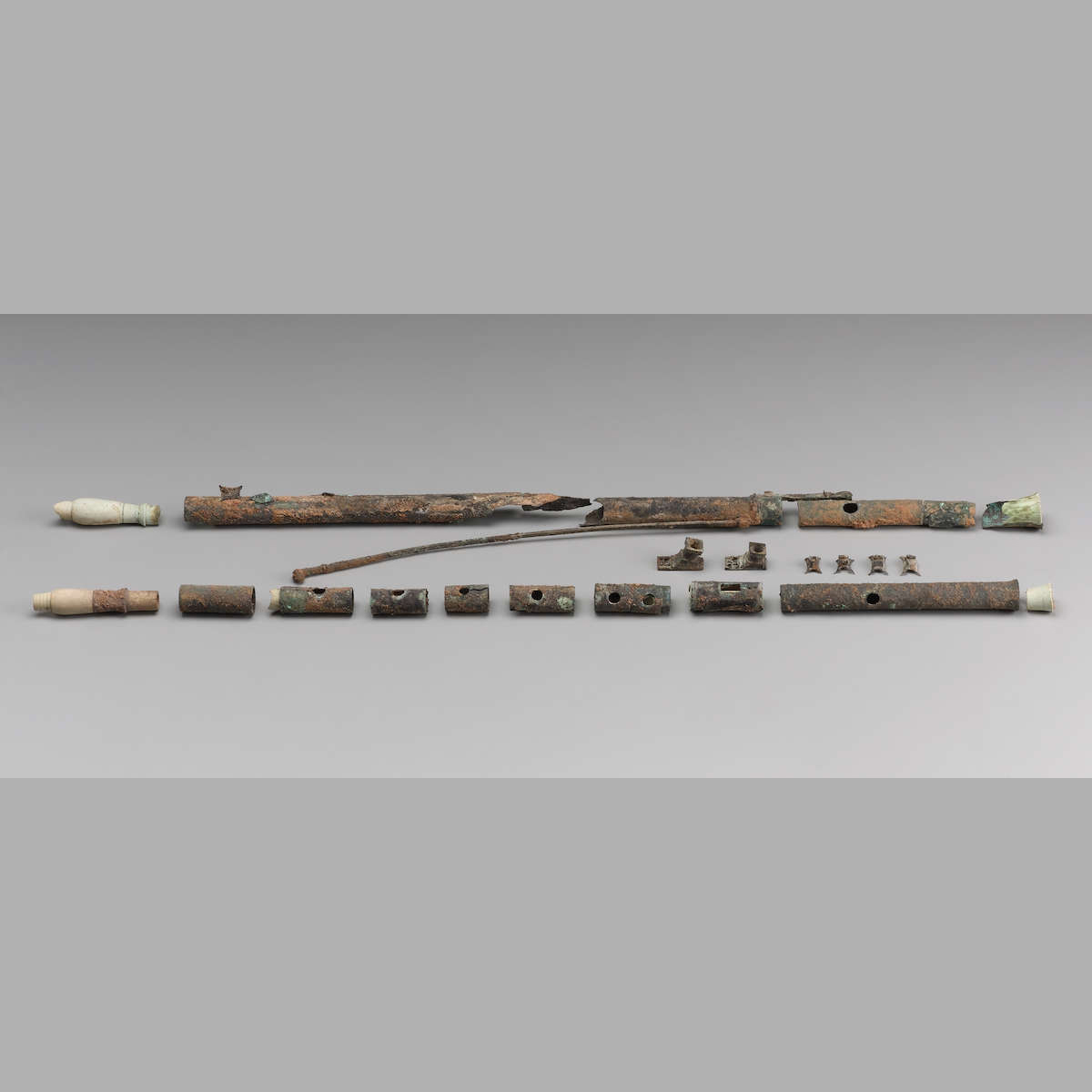

L’aulos è lo strumento protagonista dei grandi cambiamenti musicali avvenuti tra V e IV secolo a.C., il più importante dei quali è l’invenzione della variante polimodale (cioè capace di modulare, passando da una scala all’altra senza cambiare strumento). L’invenzione dell’aulo polimodale è attribuita all’auleta tebano Pronomos (scheda 5) e aspramente criticata da Platone, che definisce lo strumento ‘panarmonico’ (i.e. «capace di suonare tutte le armonie»).

Scheda 1:

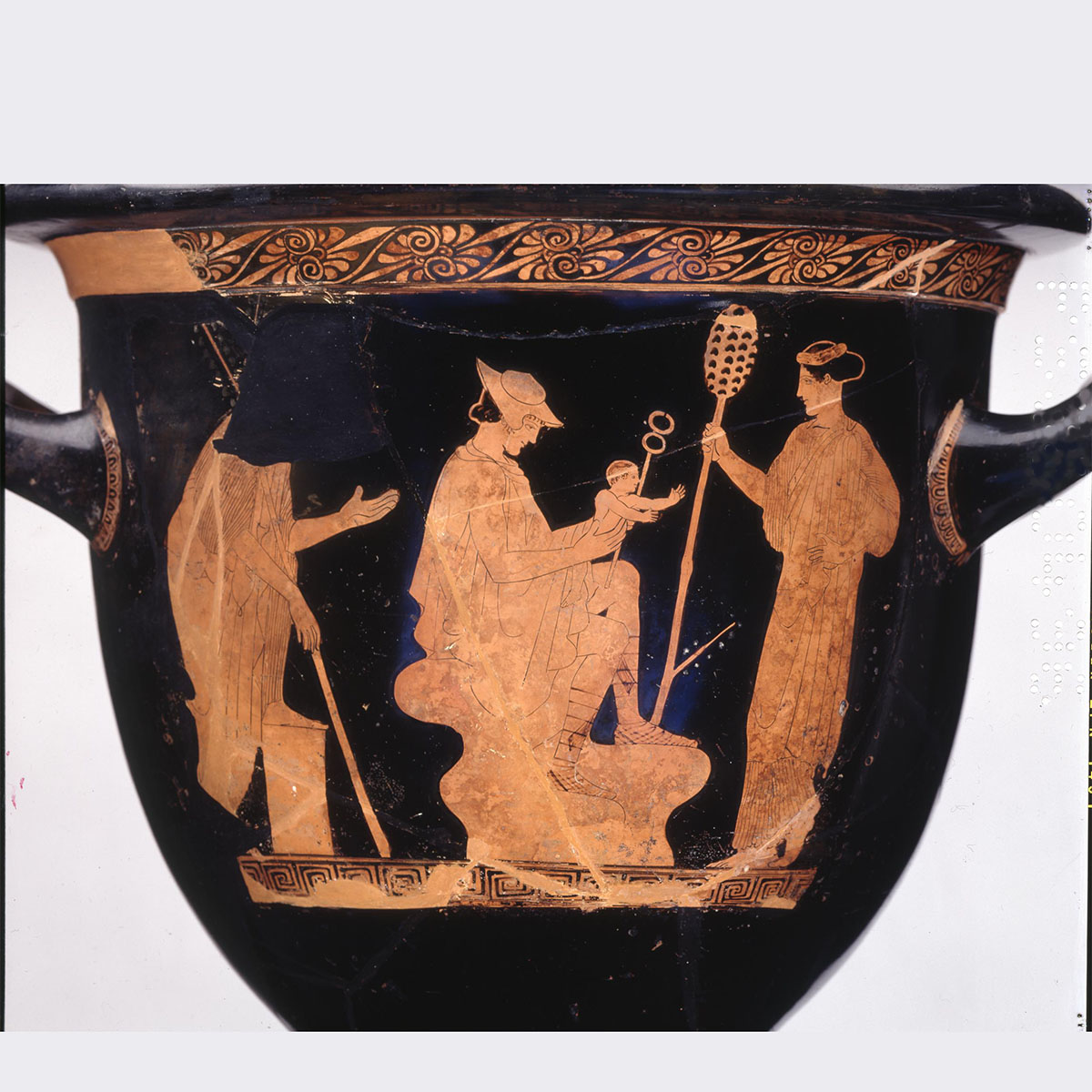

Nascita e infanzia di Dioniso

Secondo la versione del mito seguita da Euripide nelle Baccanti (come racconta nel prologo il dio in prima persona), Semele morì incenerita dai fulmini di Zeus, mentre Dioniso, nel grembo materno, fu salvato dal padre che lo cucì dentro la sua coscia dalla quale nacque una seconda volta (cfr. per es. Euripide, Ippolito 560, dove il dio è definito δίγονος, oppure Ovidio, Metamorfosi 3, 317: bis genitus). Ermes poi consegnò il piccolo Dioniso alle ninfe del Monte Nisa, anche se il mito tramanda molte varianti sull’infanzia del dio: per esempio la Biblioteca dello Pseudo Apollodoro ne offre un interessante racconto di sintesi. Rappresentazioni del piccolo Dioniso sono diffuse nella ceramografia, nei rilievi e in gruppi statuari.

Scheda 2:

I cortei dionisiaci

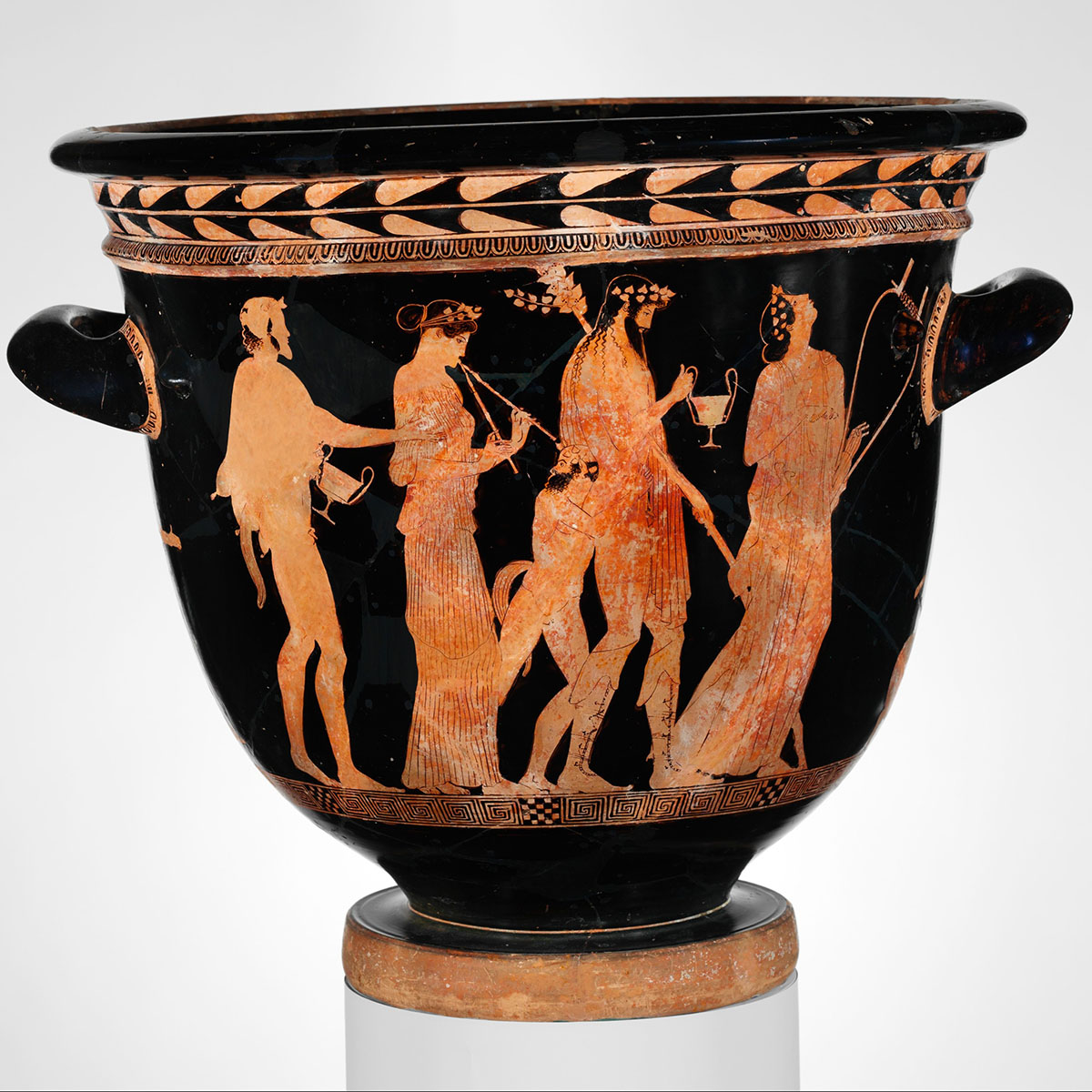

Dioniso nei suoi viaggi viene accompagnato da un corteo (thiasos) composto da satiri (e.g. Pseudo-Apollodoro) e sileni, menadi (e.g. Iliade) e ninfe (cfr. Inno omerico), che suonano e danzano in modo frenetico. Le menadi in genere suonano il tympanon (cfr. Euripide, Baccanti) o i krotala, mentre i satiri hanno l’aulos (vedi di nuovo Euripide, Baccanti) o talvolta uno strumento a corda (lyra, kithara o, tra i cordofoni, soprattutto il barbiton). Molte – e appartenenti a diverse epoche e generi letterari – sono le versioni degli spostamenti del dio: esse si intrecciano alle varianti relative ai personaggi che compongono il suo corteggio e agli strumenti preferibilmente utilizzati nei rituali a lui dedicati (strumenti a cui era affidato il compito di suscitare l’enthousiasmos religioso).

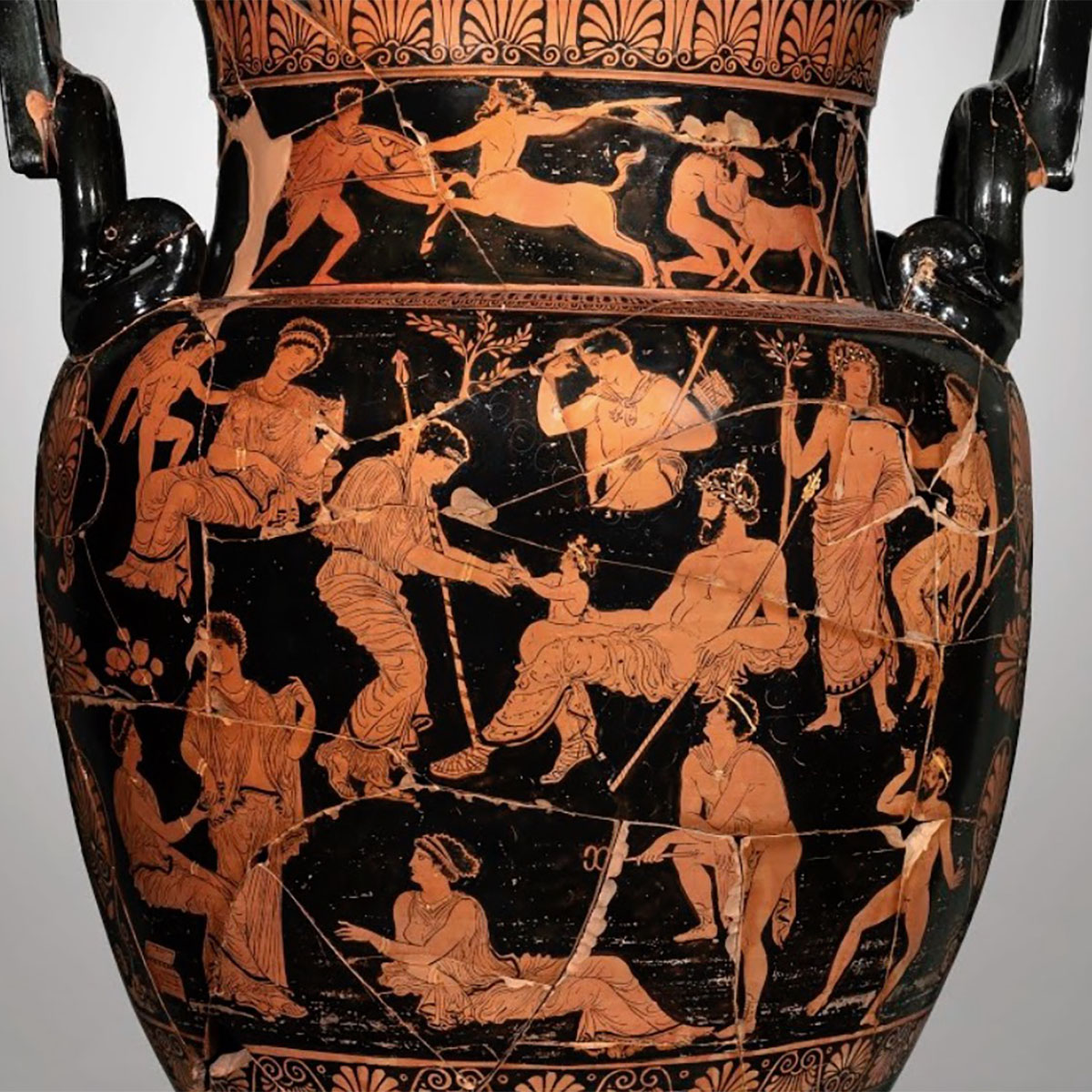

Sulla ceramografia attica di VI e V secolo a.C. il corteo appare molto movimentato e può accompagnare Efesto all’Olimpo, rallegrare un banchetto o le nozze di Dioniso e Arianna.

Verso la fine del V e nel IV secolo a.C. gli episodi diventano più variegati: al corteo possono partecipare anche Eros o Pan; inoltre diventa più frequente la rappresentazione delle nozze di Arianna col dio. Alcune scene di fine IV secolo raffigurano il dio in groppa a una pantera o un grifo, seguito da un corteo molto movimentato. In alcuni casi Dioniso appare vestito all’orientale ed è quindi oggetto di adorazione come Sabazio (Σαβάζιος), divinità di origine tracia associata a riti di tipo agrario e orgiastico simili a quelli di Cibele e Attis: le prime testimonianze in Grecia risalgono almeno al V secolo a.C., come risulta da diversi passi della commedia aristofanea (vd. Lisistrata e Uccelli).

Nell’arte romana i cortei e gli episodi che riguardano il dio Bacco sono frequenti soprattutto su mosaici e sarcofagi.

Scheda 3:

Satiri auleti

Nelle fasi più antiche i satiri erano immaginati come umani soltanto nella parte superiore del corpo, mentre le parti inferiori potevano assumere l’aspetto di quelle di un cavallo o di un capro. Questi tratti vanno attenuandosi nel corso del tempo, mentre tendono a permanere la lunga coda e il membro eretto (Pausania). I testi letterari offrono notizie diverse sulla loro stirpe (Esiodo, Inno omerico ad Afrodite), sulle loro caratteristiche e sulle loro relazioni con Dioniso (Euripide) e la musica (Platone).

Lo strumento musicale preferito dai satiri è certamente l’aulos che può facilmente essere suonato anche durante una danza o un corteo. Talvolta il satiro auleta è raffigurato da solo, sottolineando l’importanza del rapporto con lo strumento a fiato, più spesso nei cortei dionisiaci. L’iconografia è nota in Grecia anche nel periodo ellenistico, quando però il satiro viene rappresentato soprattutto mentre suona il kroupezion o i krotala. In Magna Grecia e nel mondo italico viene proposto il satiro che partecipa ai cortei dionisiaci con il tirso, una situla o una corona, o talvolta una torcia, più raramente con l’aulos. In alcune produzioni romane che si ispirano al mondo greco ritornano invece i cortei dionisiaci con la presenza di satiri auleti.

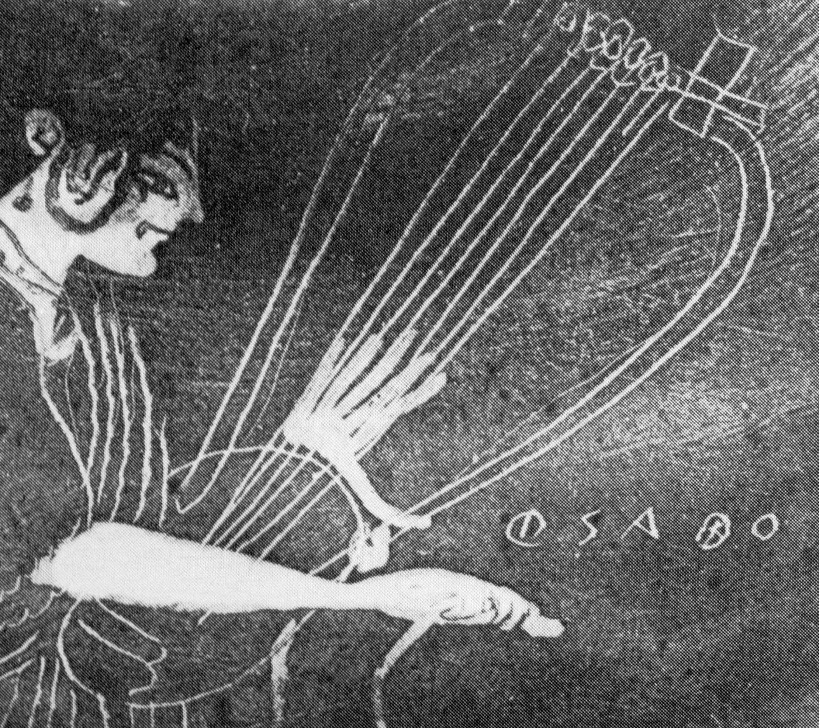

Scheda 4:

Dioniso e satiri musici

Nell’iconografia greca di periodo arcaico e classico Dioniso non viene rappresentato mentre suona uno strumento musicale, con l’eccezione della scena su una kylix attica che lo propone con il barbiton, strumento tipico della poesia lirica e del simposio, la cui invenzione viene attribuita dallo storico Neante di Cizico ad Anacreonte (come riferito da Ateneo). I satiri invece possono suonare non solo l’aulos, prediletto dal mondo dionisiaco (nelle Baccanti euripidee, per esempio, l’aulos è associato ai tympana), ma anche quelli a corda del mondo apollineo. Nel periodo ellenistico è noto anche il tipo statuario di un satiro che suona i krotala (cfr. Euripide, Elena; nel dramma satiresco euripideo Ciclope essi vengono accostati a Dioniso; la loro invenzione è per lo più legata al dio stesso e alla Madre degli dèi) e le kroupezai (anche kroupezion o kroupeza) o scabellum (o scabillum a Roma), una calzatura in legno molto particolare, che serviva per scandire il ritmo e dare segnali di vario tipo.

Verso la fine del V, inizio IV secolo a.C. l’iconografia attica e poi quella magno-greca propongono invece un Dioniso con la lyra, molto simile nelle sembianze ad Apollo. Al dio barbato e vestito con abiti elaborati si sostituisce quindi un Dioniso giovanile, talvolta nudo, dispensatore di abbondanza e di armonia.

Scheda 5:

La ‘nuova musica’

Nella seconda metà del V secolo a.C., e soprattutto nel IV, il virtuosismo di strumentisti e cantanti, divenuti veri e propri professionisti, assunse sempre più importanza, come dimostra il diffondersi di immagini di performances musicali. Protagonista di un tale cambiamento fu soprattutto il versatile aulos che meglio poteva adattarsi alle esigenze della cosiddetta ‘nuova musica’, etichetta moderna con cui si è soliti descrivere la musica del periodo caratterizzata da modulazioni melodiche e ritmiche, influenze orientali e grandi capacità mimetiche (anche in generi puramente strumentali come il nomos pitico, forma auletica che raccontava la lotta di Apollo con il serpente per prendere possesso dell’oracolo di Delfi senza l’ausilio delle parole, cfr. Polluce e Strabone). Tali istanze artistiche portarono a modificare gli strumenti musicali in modo tale da poter esprimere la varietà e complessità del nuovo linguaggio musicale.

I più antichi esemplari di aulos ritrovati in varie località della Grecia (Efeso, Delo, Corinto, Atene, Brauron, Perachora), hanno cinque fori sul lato anteriore (di cui uno è il cosiddetto vent-hole) e un foro su quello posteriore, così posizionato per essere chiuso dal pollice. A partire dal tardo V secolo a.C., gli auloi acquisirono un maggior numero di fori e vennero dotati di un sistema di chiavi in grado di aprire e chiudere meccanicamente tali fori, permettendo così di modulare tra le varie scale/armonie (Platone chiama appunto lo strumento ‘panarmonico’): strumenti di tal genere sono ampiamente testimoniati in archeologia. Promotore di tale innovazione fu, secondo le fonti (Pausania 4 e 9, Ateneo 4 e 14), l’auleta Pronomos di Tebe, raffigurato su un grande cratere attico esportato a Ruvo in Puglia. Altra innovazione fu l’applicazione ad alcuni auloi del meccanismo della syrinx, un foro posto vicino all’imboccatura che permetteva di passare repentinamente al registro acuto, molto utilizzato nella omonima sezione del nomos pitico per imitare i sibili del serpente morente.

Approfondimenti

kithara

La kithara è lo strumento di Apollo, che suona in numerose occasioni divine ed è il suo attributo al pari dell’arco. È comunque anche strumento del mondo dionisiaco: sia i satiri che le menadi sono rappresentati mentre suonano la kithara. A partire dagli inizi del V sec. a.C. diventa lo strumento principe del citaredo professionista che partecipa agli agoni musicali.

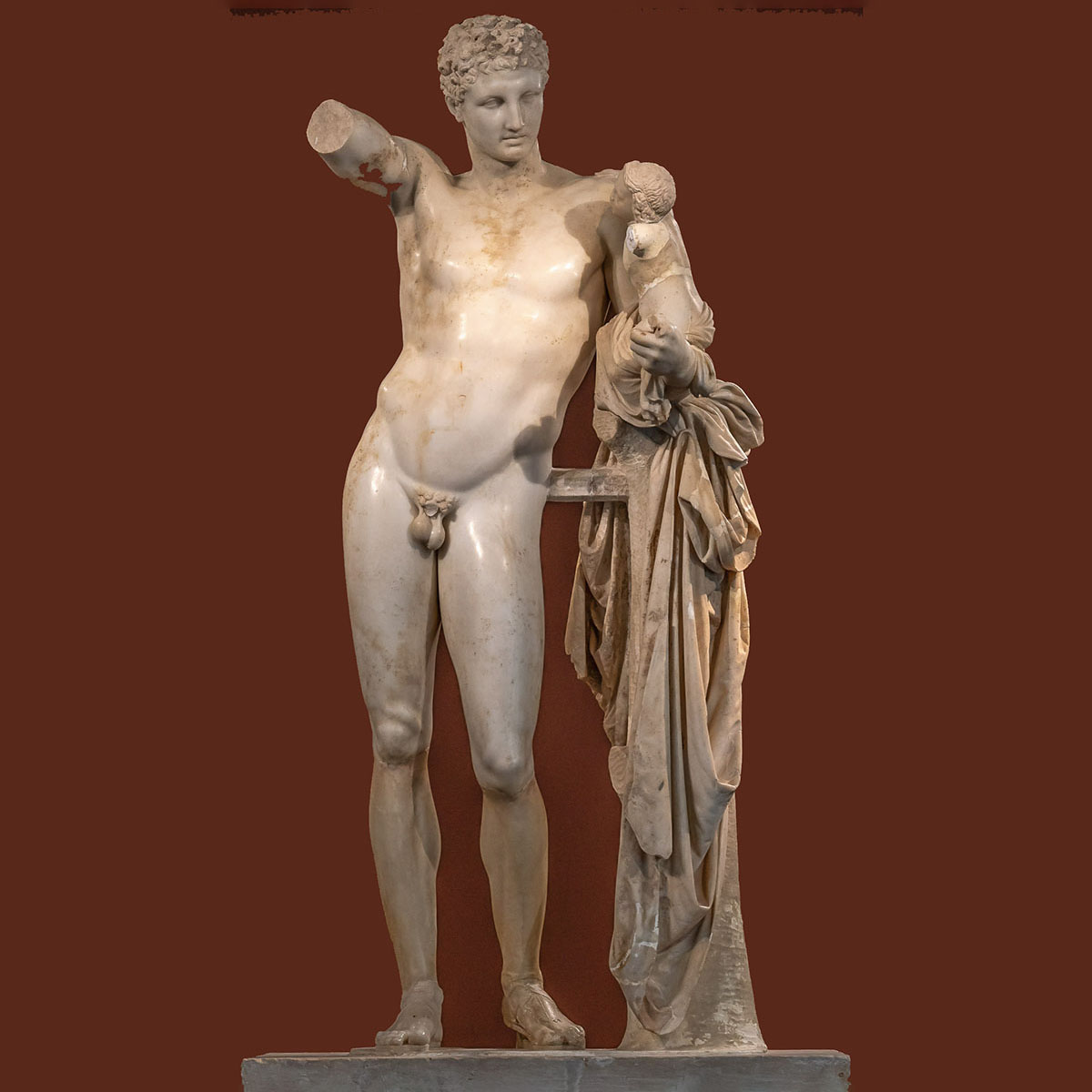

lyra

La lyra, secondo il mito, fu creata da Ermes che usò il guscio di una tartaruga come cassa di risonanza a cui applicò sette corde di budello di pecora (Inno omerico ad Ermes 20 ss.). Ermes donò lo strumento ad Apollo per farsi perdonare del furto di una mandria di buoi del dio.

barbiton

Il barbiton (o barbitos) era una lira dai bracci lunghi, che produceva quindi suoni di intonazione più grave rispetto alla lyra/chelys.

aulos

L’ aulos era un aerofono ad ancia doppia, spesso suonato imboccando due canne contemporaneamente.

Igino, Favole 179 (trad. G. Guidorizzi):

«Zeus voleva giacere con Semele; quando Era lo seppe, assunse l’aspetto della nutrice Beroe, andò da lei e le suggerì di chiedere a Zeus che venisse a visitarla nello stesso modo in cui andava da Era: “Così saprai – le disse – quale piacere si ricavi giacendo con un Dio!”; e così Semele chiese a Zeus di venire da lei in quel modo. Zeus la esaudì, arrivò accompagnato da tuoni e fulmini e Semele ne morì bruciata. Dal suo grembo nacque Libero che Ermes salvò dal fuoco e consegnò a Niso perché lo allevasse; in greco è chiamato Dioniso».

Ovidio, Metamorfosi 3. 253-315 (trad. P. Bernardini Marzolla):

«[…] Giunone sobilla l’ignara figlia di Cadmo; e questa chiede a Giove un dono […] Né lei può più ritirare la richiesta, né lui il giuramento […] Il corpo mortale di lei non sopporta il tremendo bagliore celeste, e quel dono nuziale la incenerisce. Un bimbo non ancora pienamente formato viene estratto dal grembo della madre e […] cucito in una coscia del padre Giove, dove la gestazione giunge a compimento. Di nascosto la zia Ino lo alleva nei primi tempi, quelli della culla, poi lo affida alle ninfe di Nisa […]».

Luciano, Dialoghi degli dèi 12 (trad. A. Lami e F. Maltomini):

Ermes: «[…] Il fatto è che Era – sai com’è gelosa – imbroglia Semele e la convince a chiedere a Zeus di andare da lei con tanto di tuoni e lampi. E come lui acconsentì e arrivò portandosi dietro anche il fulmine, il tetto andò a fuoco e Semele viene divorata dalle fiamme, e a me ordina di tagliare il ventre della donna e di portare il feto di sette mesi, ancor imperfetto. Quando l’ebbi fatto, si apre un taglio nella coscia e ve lo mette dentro, perché lì giungesse al termine […]».

Poseidone: «E adesso il bambino dov’è?»

Ermes: «L’ho portato a Nisa e l’ho dato da allevare alle ninfe […]».

Euripide, Baccanti 1-3, 5-9 (trad. C. Diano):

«Giungo, figlio di Zeus, a questa terra / dei Tebani, Dioniso, che Semele, / nata da Cadmo, un giorno partorì / tra le vampe del fulmine. / […] / La tomba di mia madre folgorata / vedo accanto al palazzo e le macerie / della reggia fumanti, dove il fuoco / di Zeus è ancora vivo, estremo segno / del sopruso di Era e dell’oltraggio / di un immortale contro mia madre».

Pseudo Apollodoro, Biblioteca 3, 28-29 (trad. M. G. Ciani):

«Ermes lo [sc. Dioniso] porta da Ino e Atamante e li persuade a crescerlo come se fosse una fanciulla. Ma Era si adirò e li fece impazzire: Atamante scambiò il figlio maggiore, Learco, per un cerbiatto, gli diede la caccia e lo uccise […]. Zeus sottrasse Dioniso alla collera di Era mutandolo in capretto: Ermes lo prese e lo portò presso delle ninfe che vivevano a Nisa, in Asia, e che più tardi Zeus mutò in costellazioni, col nome di Iadi».

Iliade 6, 130-137 (trad. R. Calzecchi Onesti):

«Ah no, il figlio di Driante, il forte Licurgo / non visse a lungo, egli che combatté con i numi celesti; / egli che le nutrici di Bacco deliro un giorno / su per il sacro Niseo rincorse; e quelle tutte / a terra si gettarono i tirsi, dal sanguinario Licurgo / sospinte a furia di pungolo; e spaventato Dioniso / nei flutti del mare s’immerse, Teti l’accolse in seno / atterrito; violento tremore lo prese alle grida dell’uomo […]».

Inno omerico a Dioniso 7-10 (trad. F. Càssola):

«E quando le ninfe ebbero allevato colui che molti inni esaltano,

allora si aggirava [sc. Dioniso] per le valli selvose

tutto cinto di edera e di alloro; esse lo seguivano,

le ninfe, ed egli indicava il cammino: il clamore invadeva la selva immensa […]».

Euripide, Baccanti 56-61 (trad. C. Diano):

Dioniso: «[…] Ma, o mio / tiaso, o donne, che avete lasciato / lo Tmolo, baluardo della Lidia, / io vi ho condotte dalle terre barbare / compagne al mio viaggio e al mio riposo. / Afferrate ora i timpani di Frigia, / inventati da Rea, la Grande Madre, / e da me insieme, e affollandovi intorno / alla casa ove Penteo ha la sua reggia, / fateli risuonare […]».

Euripide, Baccanti 119-134 (trad. C. Diano):

Coro: «[…] Talamo dei Cureti, / stazzi sacri che deste i natali / a Zeus, dove al fondo degli antri / i Coribanti dall’elmo / tricuspide misero insieme / con un legno ricurvo e una pelle / il tondo strumento che porto, / e nell’ebbrezza del rito / mescolatone il suono al fiato / soave degli auli di Frigia, / lo posero nelle mani / di Rea Madre, perché il suo rimbombo / si accompagnasse al grido / e al giubilo delle Baccanti. / Dalla Gran Madre / l’ebbero i Satiri / presi dalla follia / e alle danze l’unirono e ai cori / della festa che ad anni alterni / allieta Dioniso […]».

Pseudo Apollodoro, Biblioteca 3, 34 (trad. M. G. Ciani):

«Licurgo, figlio di Driante e re degli Edoni […] fu il primo a recargli (sc. a Dioniso) offesa e a scacciarlo. Dioniso cercò rifugio in mare da Teti figlia di Nereo; le Baccanti e lo stuolo dei Satiri che lo seguivano furono fatti prigionieri. Ma poi le Baccanti vennero liberate all’improvviso e Dioniso fece impazzire Licurgo».

Aristofane, Lisistrata 387-389 (trad. G. Paduano):

Proboulos/Commissario: «Ecco che imperversa l’orgia delle donne, i timpani, le invocazioni a Sabazio, i riti di Adone sui tetti […]».

Aristofane, Uccelli 873-874 (trad. D. Del Corno):

Sacerdote: «[…] e il fringuello Sabazio di Frigia e la struzza gran Madre degli dèi e degli uomini […]».

Pausania 1, 23, 5-6 (trad. S. Rizzo):

«C’è poi [sull’Acropoli di Atene] un masso non grande, ma tale da permettere a un uomo di sedervisi. Su questo masso – si racconta – si riposò Sileno quando Dioniso venne nella terra dell’Attica. Sileni sono chiamati i Satiri avanti negli anni. Appunto sui Satiri […] m’intrattenni a parlare con molte persone, tra le quali Eufemo di Caria mi disse che, navigando una volta verso l’Italia, perse la rotta a causa dei venti e fu trasportato nell’Oceano. […] E diceva che là vi sono molte isole deserte abitate da uomini selvaggi. […] Queste isole dai marinai sono chiamate Satiridi. I loro abitanti hanno membra aduste e sull’osso delle natiche anche una coda non molto più piccola di quella dei cavalli».

Esiodo fr. 123 M.-W. = Strab. 10, 3, 19:

«Nacquero [da Ecateo♱ e da una figlia di Foroneo] le Ninfe, dee signore dei monti,

e la stirpe dei Satiri codardi e inetti,

e i Cureti, dèi che amano i giochi e le danze».

Inno omerico ad Afrodite 259-263 (trad. F. Càssola):

«Esse [le ninfe oreadi] non somigliano né ai mortali né agl’immortali:

vivono a lungo, e mangiano il cibo degli dèi,

e amano la bella danza con gl’immortali.

Con loro i Sileni, e l’uccisore di Argo, dall’acuto sguardo,

si uniscono in amore nel profondo delle piacevoli grotte».

Euripide, Ciclope 99-101 (trad. G. Paduano):

Odisseo: «Pare che siamo entrati nella città di Bacco: c’è un gruppo di Satiri davanti alla caverna. Prima di tutto saluto il più anziano».

Platone, Simposio 215a-b (trad. F. Ferrari):

«Dunque io affermo che Socrate è in tutto simile a quei sileni che sono esposti nelle botteghe degli scultori e che gli artisti scolpiscono con zampogne o auloi in mano: sileni che, aperti in due, mostrano di contenere al loro interno simulacri di divinità. E aggiungo che per un altro verso assomiglia al satiro Marsia. In fondo neppure tu, o Socrate, potresti contestare di avere un aspetto simile a quelli; ma ora ascolta in che senso assomigli ad essi anche per il resto. Non sei forse un prepotente? […] E non sei un auleta? Anzi, molto più meraviglioso di Marsia».

Ateneo, I sofisti a banchetto 4, 175e (trad. L. Citelli):

«Neante di Cizico nel primo libro degli Annali dice che […] il barbiton [fosse un’invenzione] di Anacreonte».

Euripide, Baccanti 55-58 (trad. V. Di Benedetto):

Dioniso: «Suvvia, voi che avete lasciato il Tmolo, baluardo della Lidia, voi mio tiaso, donne che da genti barbare ho condotto con me, compagne di quiete e di viaggi, alti levate i timpani ben in uso nella terra frigia, un’invenzione che appartiene alla madre Rhea e a me».

Euripide, Baccanti 120-134 (trad. V. Di Benedetto):

Coro:«[…] o remoto anfratto dei Cureti, / divine sedi di Creta / che deste i natali a Zeus; / e là nelle grotte i Coribanti dal triplice elmo / inventarono per me / questo cerchio di pelle tesa; / e nell’impeto bacchico lo associarono / al soffio che dolce suona degli auli frigi / e lo posero nella mano della madre Rhea, / adatto frastuono per gli euoè delle baccanti; / e dalla dea madre/ lo ottennero i Satiri deliranti / e lo congiunsero / alle danze delle feste trieteriche / di cui si rallegra Dioniso».

Euripide, Elena 1301-1314 (trad. M. Fusillo):

«Con passo frenetico la madre degli dèi, la dea dei monti, si slanciò per le valli boscose, per le acque rapinose dei fiumi, per le onde fragorose del mare: era in preda al tremendo desiderio della figlia perduta, di cui non si può pronunciare il nome. Si sentì il suono forte e penetrante delle nacchere (krotala): la dea aggiogò le belve al suo cocchio per andare in cerca della ragazza strappata alle danze e ai girotondi delle compagne».

Euripide, Ciclope 203-205 (trad. G. Zanetto):

Ciclope: «Fermi! Fate passare! Che succede? Perché questa confusione? Cos’è questo baccanale? Qui non c’è Dioniso, non ci sono sonagli (krotala) di bronzo e tamburi (tympana) che strepitino!».

Polluce 4, 84 (trad. S. Napoleone):

«Il nomos auletico pitico consta di cinque parti: esso è costituito da peira, katakeleusmos, iambikon, spondeion, katachoreusis. Il nomos consiste nella dimostrazione del combattimento di Apollo contro il serpente. E nella peira ispeziona il luogo, se è adatto per la lotta; nel katakeleusmos sfida il serpente, nello iambikon combatte. Lo iambikon comprende sia i suoni prodotti dalla salpinx sia l’odontismos, come se il serpente digrignasse i denti quando viene colpito dalla freccia. Lo spondeion rappresenta la vittoria del dio. Nella katachoreusis il dio esegue le danze trionfali».

Strabone 9, 3, 10 (trad. S. Napoleone):

«E aggiunsero ai citarodi auleti e citaristi senza accompagnamento del canto per esibire una melodia che è chiamata nomos pitico; cinque sono le sue sezioni: ankrousis, ampeira, katakeleusmos, iamboi e daktyloi, syringes. E lo eseguì Timostene, navarco di Tolemeo II che compilò anche il trattato I porti in dieci libri; vuole celebrare la lotta di Apollo contro il serpente attraverso la melodia, mostrando nell’ankrousis il preludio, nell’ampeira la prima prova della lotta, nel katakeleusmos la lotta stessa, in iamboi e daktyloi il canto trionfale per la vittoria con l’impiego di tali ritmi, di cui l’uno è adatto agli inni, il giambo invece al biasimo, come anche al motteggiare. Le syringes imitano la morte della fiera, come se trovasse la morte in quegli ultimi sibili».

Platone, Repubblica 3, 399c-d (trad. M. Vegetti, con qualche minima modifica):

«Dunque noi non avremo bisogno di molte corde né di strumenti con tutte le armonie, nei nostri canti e musiche».

«Non mi pare», disse.

«Quindi non manterremo artefici di arpe triangolari e pèctidi e ogni altro strumento policorde e a molte armonie».

«Non pare».

«E fabbricanti e suonatori di auloi li ammetterai nella città? O non è forse questo lo strumento a più corde di tutti, e gli stessi ‘panarmonici’, non vengono a essere un’imitazione dell’aulo?».

«È evidente».

«Ti resta» dissi io «la lira e la cetra, come utili nella città. E in campagna i pastori potranno avere una specie di siringa».

«Così almeno ci porta a concludere il nostro ragionamento».

«Non facciamo del resto nulla di nuovo, o amico, giudicando Apollo e gli strumenti di Apollo preferibili a Marsia e ai suoi strumenti».

Pausania 4, 27, 7 (trad. D. Musti):

«Nei giorni seguenti [Tebani, Argivi e Messeni] innalzarono la cerchia delle mura e cominciarono a costruirvi dentro case e templi. Lavoravano senza altro accompagnamento musicale che non fosse quello di auloi beotici e argivi, e tra i canti di Sacada e Pronomo si creò in quella circostanza una vivissima gara. Alla città stessa posero il nome di Messene, ma ricostruirono anche altri centri minori».

Pausania 9, 12, 5 (trad. M. Moggi, con qualche minima modifica):

«C’è [nell’agorà di Tebe] una statua di un uomo, Pronomo, che suonava l’aulos in modo tale da affascinare le masse. Fino ad allora i suonatori di aulos disponevano di tre tipi di aulos: con uno suonavano arie doriche; per l’armonia frigia venivano realizzati auloi diversi e per la cosiddetta tonalità lidia suonavano con auloi ancora differenti. Pronomo fu il primo che inventò un aulos adatto a ogni tipo di armonia e fu il primo che suonò con lo stesso aulos melodie di generi quanto mai diversi».

Ateneo, I sofisti a banchetto 4, 184 (trad. L. Citelli):

«In un saggio su Euripide e Sofocle, Duride racconta che Alcibiade andò a scuola di aulo non da un maestro qualunque, ma da Pronomo, un musicista di grande fama».

Ateneo, I sofisti a banchetto 14, 631e (trad. L. Citelli):

«Una volta nella musica si manteneva il bello e tutto aveva nell’arte il decoro appropriato. Così per ogni tipo di scala c’erano auli particolari e in occasione delle competizioni ogni auleta aveva a disposizione auli adatti ai singoli modi; Pronomo di Tebe fu il primo a suonare sui medesimi auli tutti i tipi di scale».