Apollo

Il dio della musica

Figlio di Zeus e Latona, la quale partorisce Apollo e la gemella Artemide nell’isola di Delo, riconoscibile nell’iconografia per la presenza dell’albero di palma (scheda 1). Apollo è il dio della musica, delle arti mediche, delle scienze e della profezia. I suoi attributi sono l’arco e uno strumento musicale a corde (che compaiono associati già nell’ Inno omerico ad Apollo), in particolare la kithara e la lyra donatagli da Ermes: la costruzione di quest’ultimo strumento è ampiamente narrata nell’ Inno omerico a Ermes. Apollo viene infatti rappresentato come musico già nel VII secolo a.C. sulla corazza in bronzo da Olimpia insieme ad altre divinità. Dal VI sec. a.C. sulla ceramografia attica a figure nere è il musicista che accompagna i diversi eventi divini (già in Iliade 1 gli dèi sono allietati dalla musica di Apollo e dal canto delle Muse), solo o in presenza di altre divinità viene raffigurato in scene ripetitive, nelle quali la funzione del dio è palesemente intesa a sublimare l’occasione contingente mediante la musica divina.

Le principali scene sono la nascita di Atena (scheda 2), il corteo che accompagna Eracle all’Olimpo o altre occasioni di riunioni divine (scheda 3). In tali frangenti Apollo usa anche la lyra, ma più raramente (scheda 4). Apollo è raffigurato anche da solo vestito di chitone e himation oppure effigiato con vesti riccamente decorate, ciò che rende il dio assimilabile al citaredo professionista (scheda 5). La figura di quest’ultimo si diffonde a partire dall’inizio del V sec. a.C. in particolare sulla ceramografia a figure rosse, quando non di rado Apollo è raffigurato mentre tiene la kithara con la sinistra e con la destra porge una phiale per compiere una libagione (scheda 6).

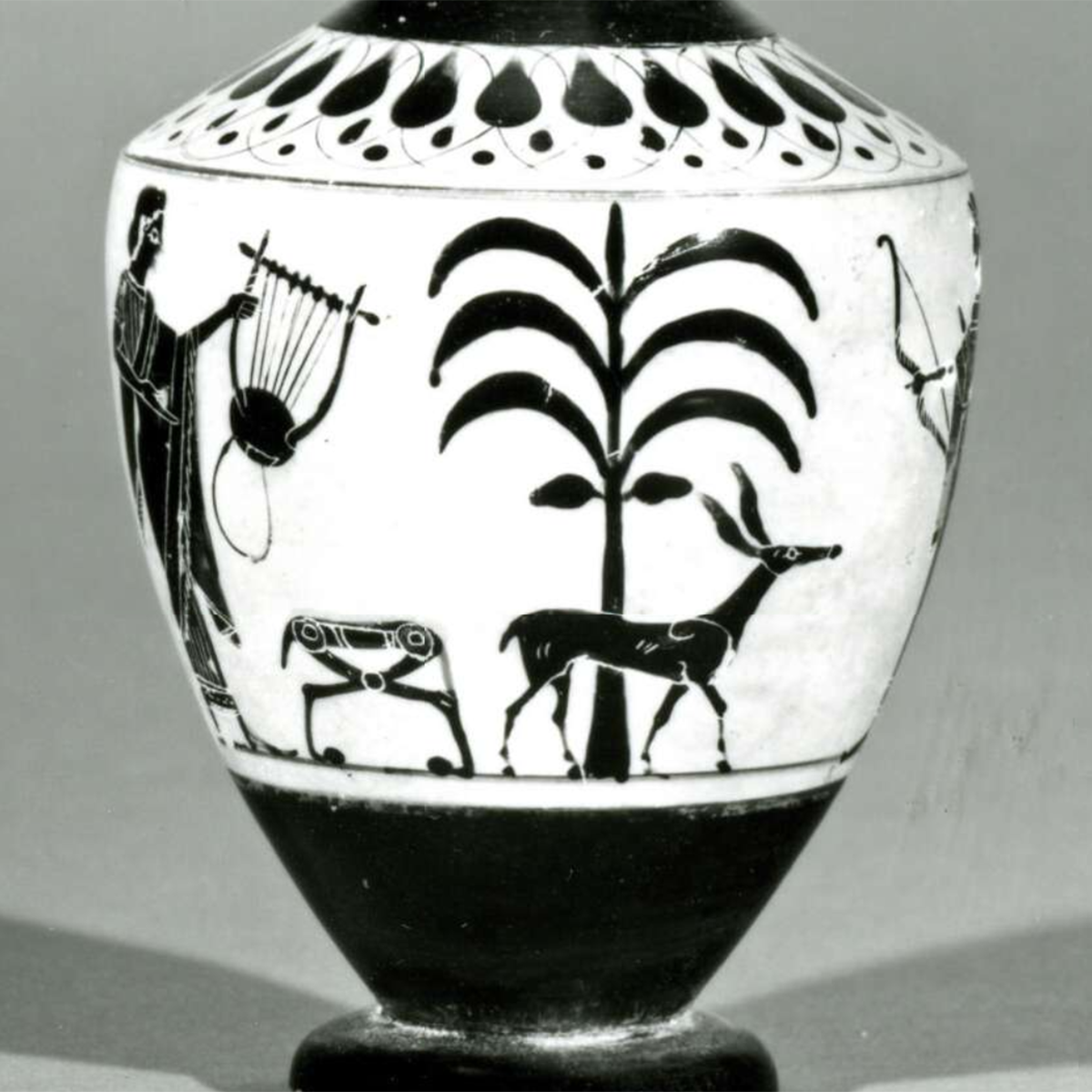

Scheda 1:

Apollo a Delo

Apollo è rappresentato con la lyra o la kithara a Delo, spesso in presenza della sorella Artemide, talvolta con la madre Latona o altre divinità. L’isola delle Cicladi è indicata dalla presenza dell’albero di palma, al quale si tramanda che Latona si fosse appoggiata per partorire i due figli di Zeus (si vedano per esempio le testimonianze di Callimaco nell’Inno a Delo e di Ovidio nelle Metamorfosi).

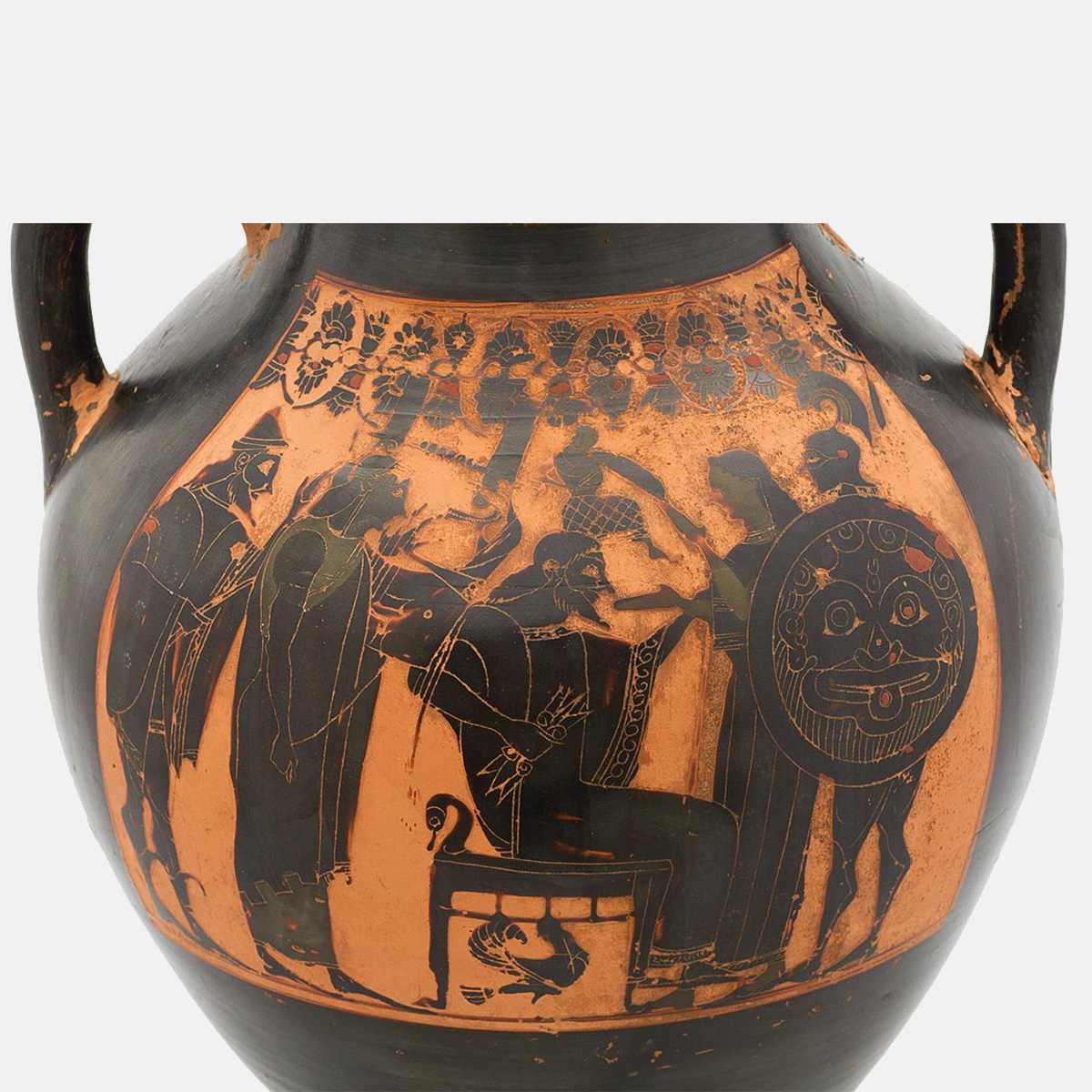

Scheda 2:

Apollo citaredo assiste alla nascita di Atena

Apollo citaredo presiede con la sua musica la nascita della dea Atena, figlia di Zeus e della dea della prudenza e della saggezza Meti. Il mito tramanda che Zeus l’avesse amata, ma era destino che dalla loro unione nascessero figli migliori del padre: una figlia molto saggia e poi un figlio dal cuore violento. Nella Teogonia esiodea, Zeus, su consiglio di Gaia e Urano, inghiottì con un inganno Meti, appropriandosi così anche della sua saggezza, ma un oracolo gli predisse che «i figli nati da Metis sarebbero stati più forti del padre se concepiti in modo naturale». Con l’inganno convinse quindi la dea a tramutarsi in una mosca e la ingoiò. Talora, come racconta lo pseudo-Apollodoro, è la dea stessa che consiglia in tal senso Zeus. Meti, in ogni modo, continuò la sua gestazione all’interno della testa di Zeus finché un giorno il dio avvertì un mal di testa tale da non essere sopportabile, gli sembrava che la testa gli scoppiasse, a tal punto da chiedere al fabbro divino Efesto di spaccargli la testa con un’ascia. Improvvisamente dalla testa del padre uscì Atena, già adulta, armata di scudo, lancia ed elmo da guerriera: in un passo di Pindaro, la dea appena nata è già pronta a lanciare il grido di guerra. La scena della nascita compare in moltissimi testi letterari e diviene anche oggetto della satira di Luciano di Samosata che, nei Dialoghi degli dèi, immagina il dialogo tra Zeus ed Efesto in questa circostanza. Altre tradizioni raccontano che non fu Efesto bensì Prometeo a fungere da ‘levatrice’: così è per esempio nello Ione euripideo, dove il coro invoca Atena come dea nata dal capo di Zeus senza i dolori del parto.

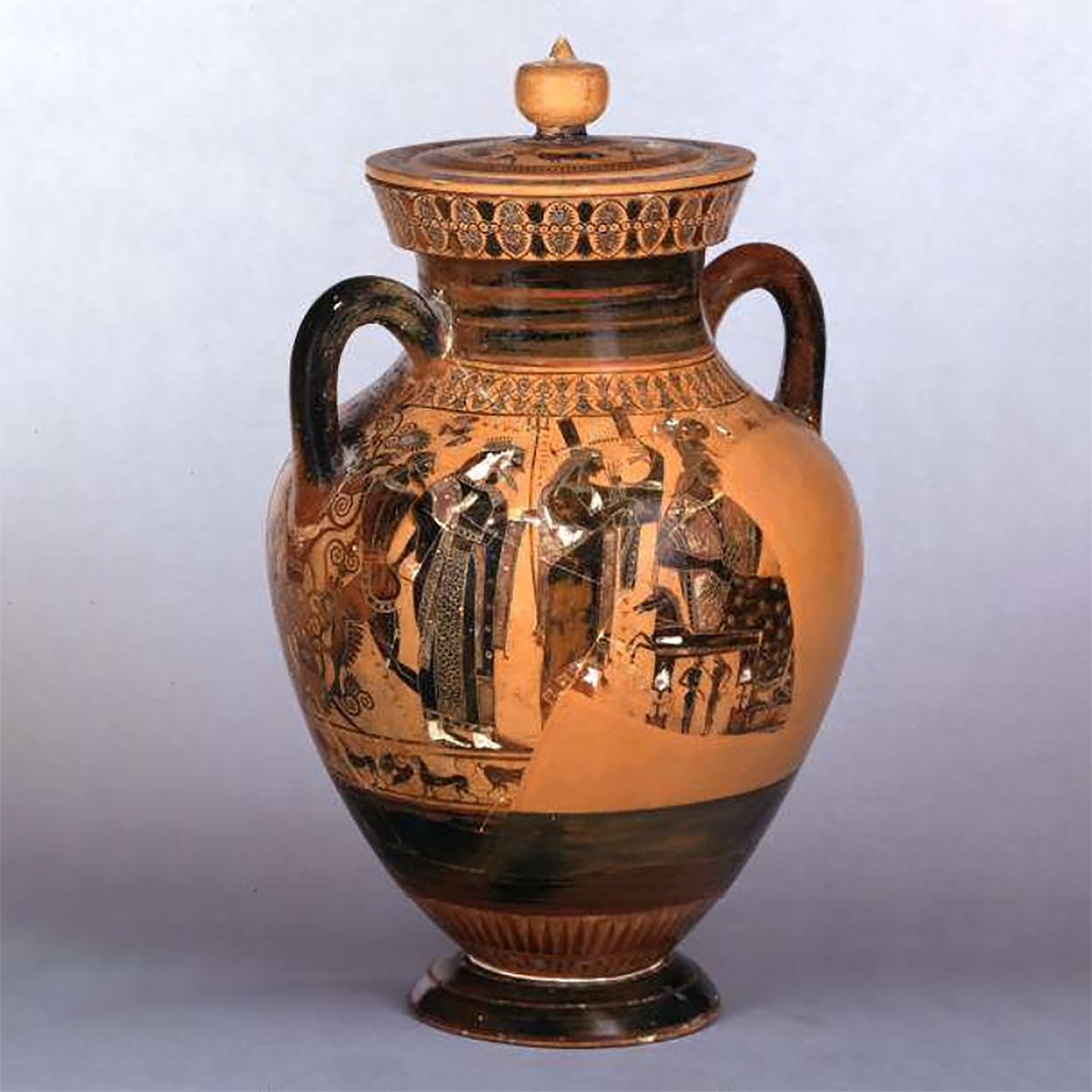

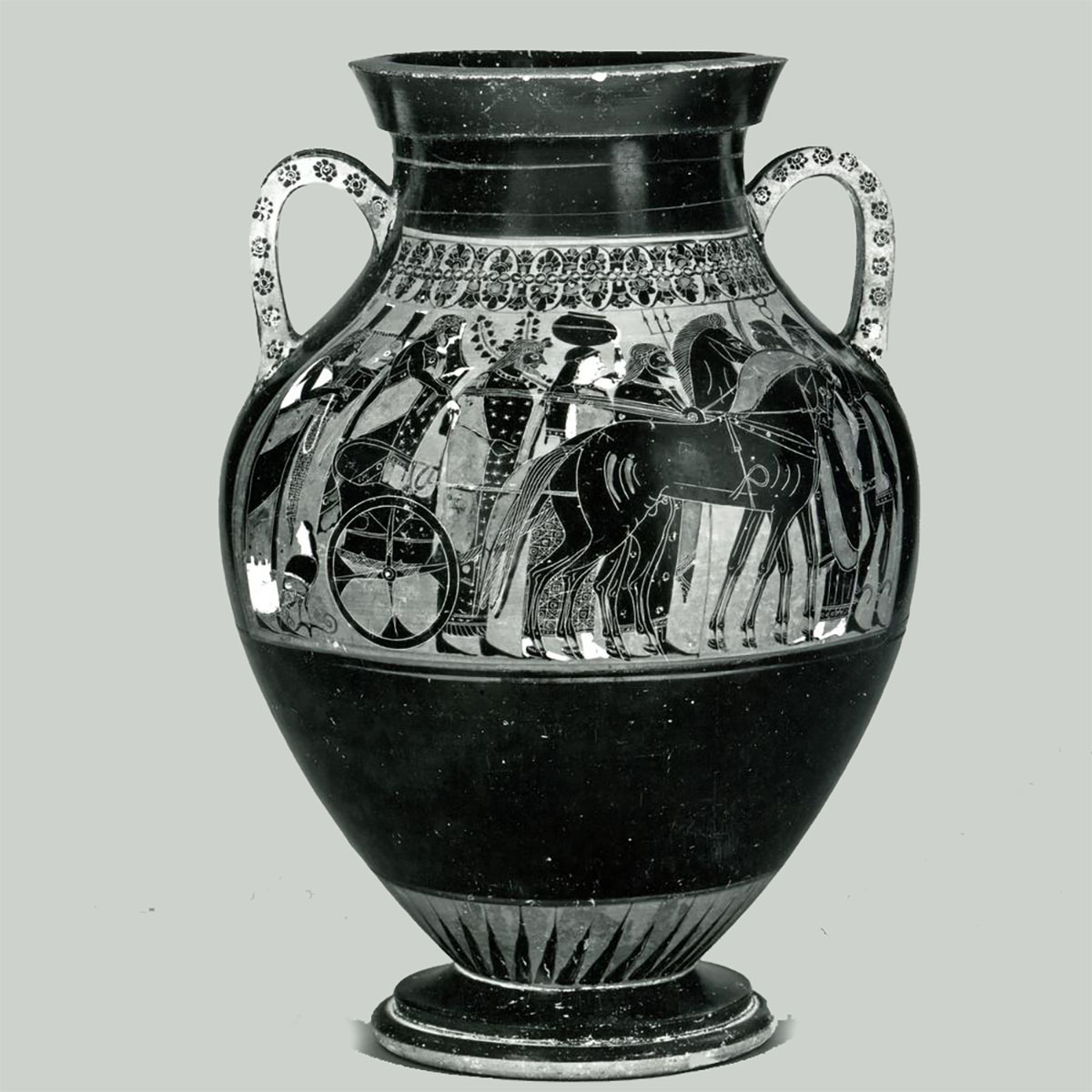

Scheda 3:

Apollo suona la kithara nei cortei divini

Apollo suona la kithara nel corteo che conduce Eracle all’Olimpo, dove in genere il dio musico avanza in secondo piano rispetto al carro. Nella medesima posizione lo si trova quando partecipa ai cortei nuziali o presso un carro su cui si trova o è in atto di salire una divinità maschile o femminile. Evidentemente la musica divina era indispensabile nei cortei degli dei dell’Olimpo. Già nell’ Iliade, del resto, Era rinfaccia ad Apollo, che desidera la restituzione del corpo di Ettore e condanna i comportamenti di Achille, di essere stato presente e di aver suonato alle nozze di Teti e Peleo.

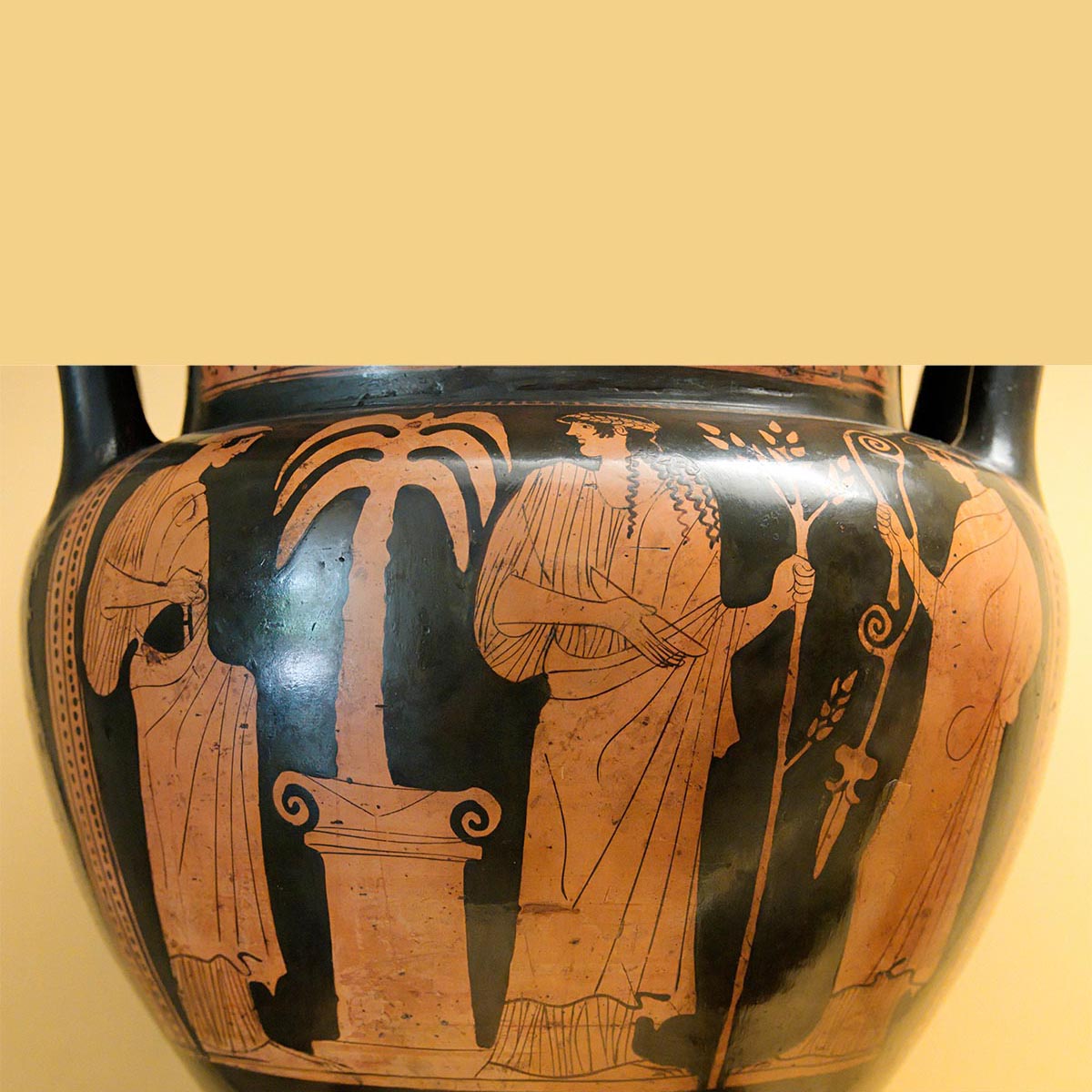

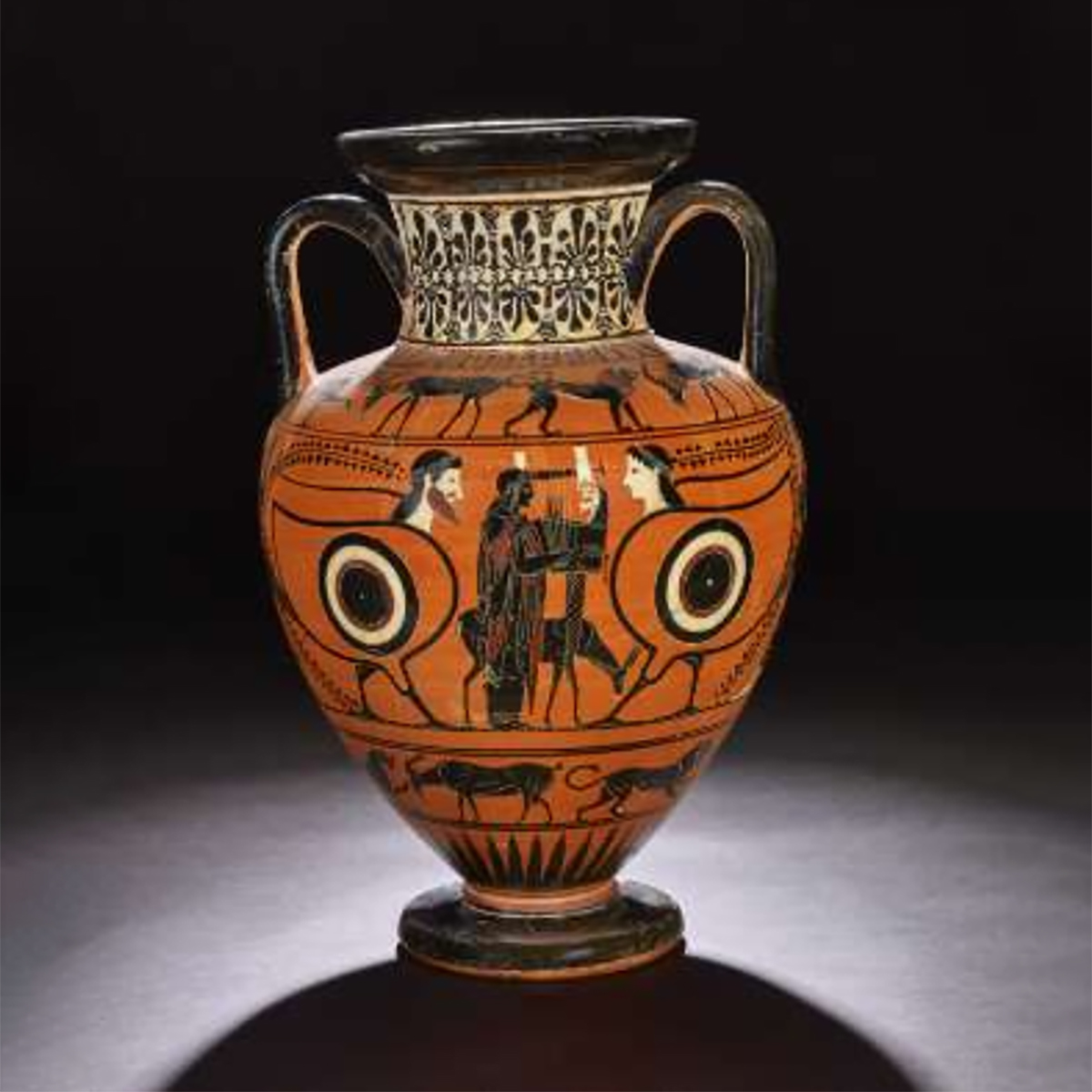

Scheda 4:

Apollo con la lyra

Nelle medesime occasioni in cui Apollo è rappresentato con la kithara può avere anche la lyra che gli ha donato Ermes. Si legge infatti nell’ Inno omerico a Ermes (vv. 478-482) che il dio messaggero offrì ad Apollo lo strumento che aveva appena inventato, invitandolo a portarlo con sé nelle varie occasioni di festa. Sulla ceramografia attica a figure nere di VI secolo a.C. Apollo è rappresentato prevalentemente mentre suona la kithara e più raramente la lyra. A partire dal 490-480 a.C., sulla ceramica a figure rosse, il dio continua ad avere la kithara, che resta il suo attributo principale al pari dell’arco ma non viene più raffigurato nell’atto di suonarla. Nelle medesime circostanze Apollo viene rappresentato con la lyra, che invece può essere suonata dal dio.

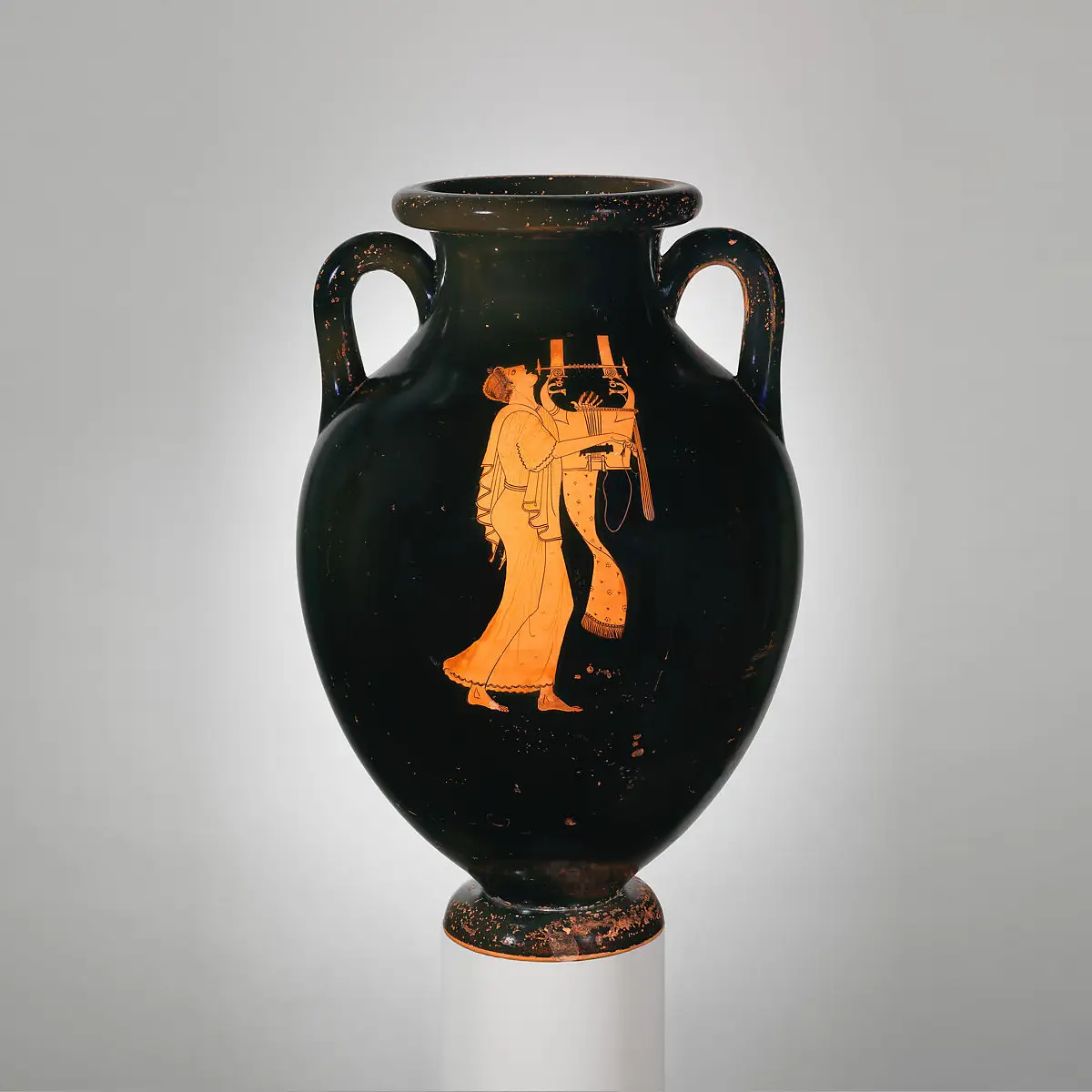

Scheda 5:

Il citaredo professionista

Talvolta Apollo è raffigurato da solo, vestito di chitone e himation, coronato da una taenia, oppure effigiato con vesti riccamente decorate, ciò che rende il dio assimilabile al citaredo professionista e con questi confondibile. Quest’ultimo talvolta è però raffigurato sul podio (βῆμα) dove si esibiva, spesso davanti a giudici di gara. La presenza della vittoria alata (Νίκη) ricorda il successo del musicista. Sulla fortuna delle esibizioni di canto accompagnato dalla kithara (κιθαρῳδία) nell’ambito delle gare pubbliche tra V e IV sec. a.C., si veda un passo delle Leggi di Platone.

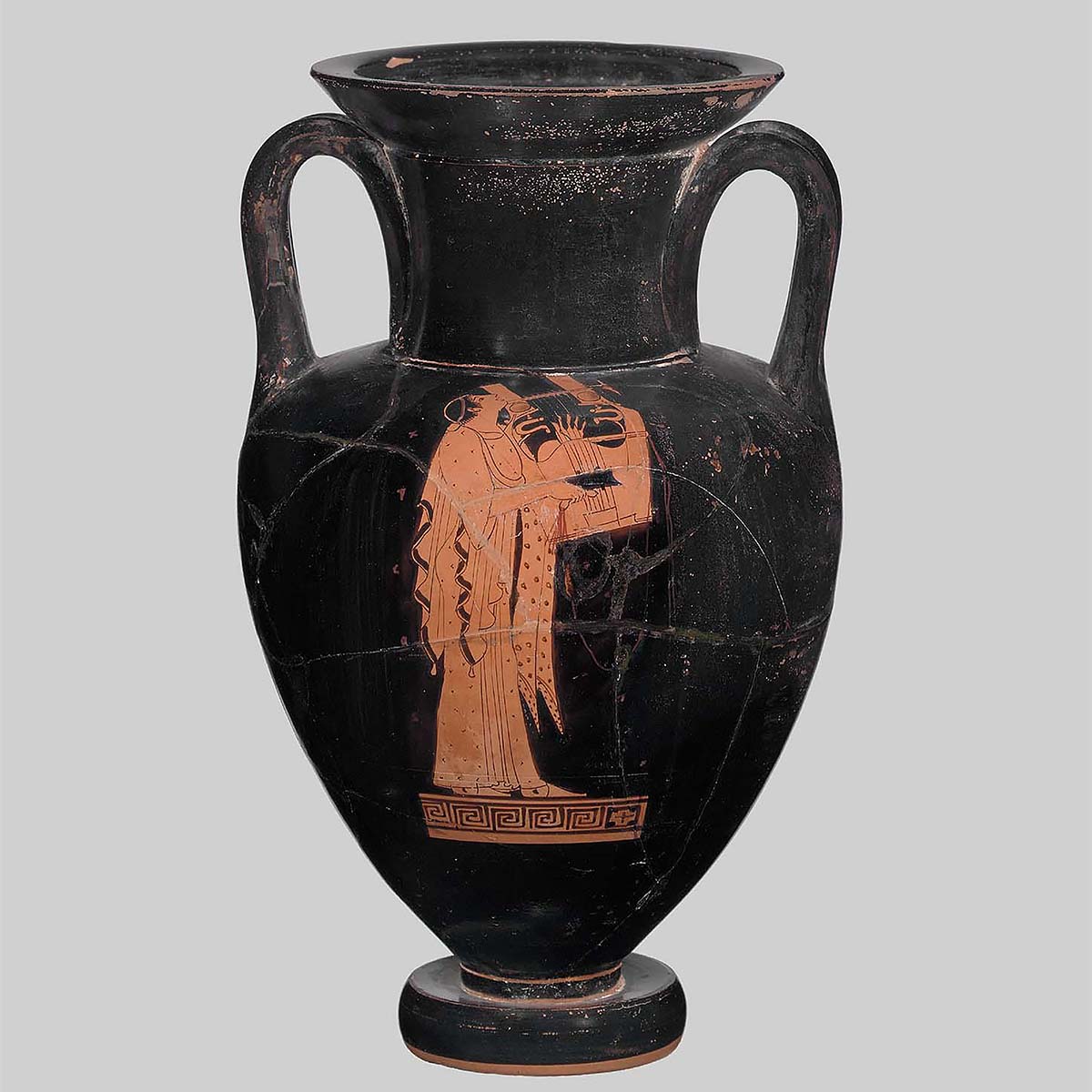

Scheda 6:

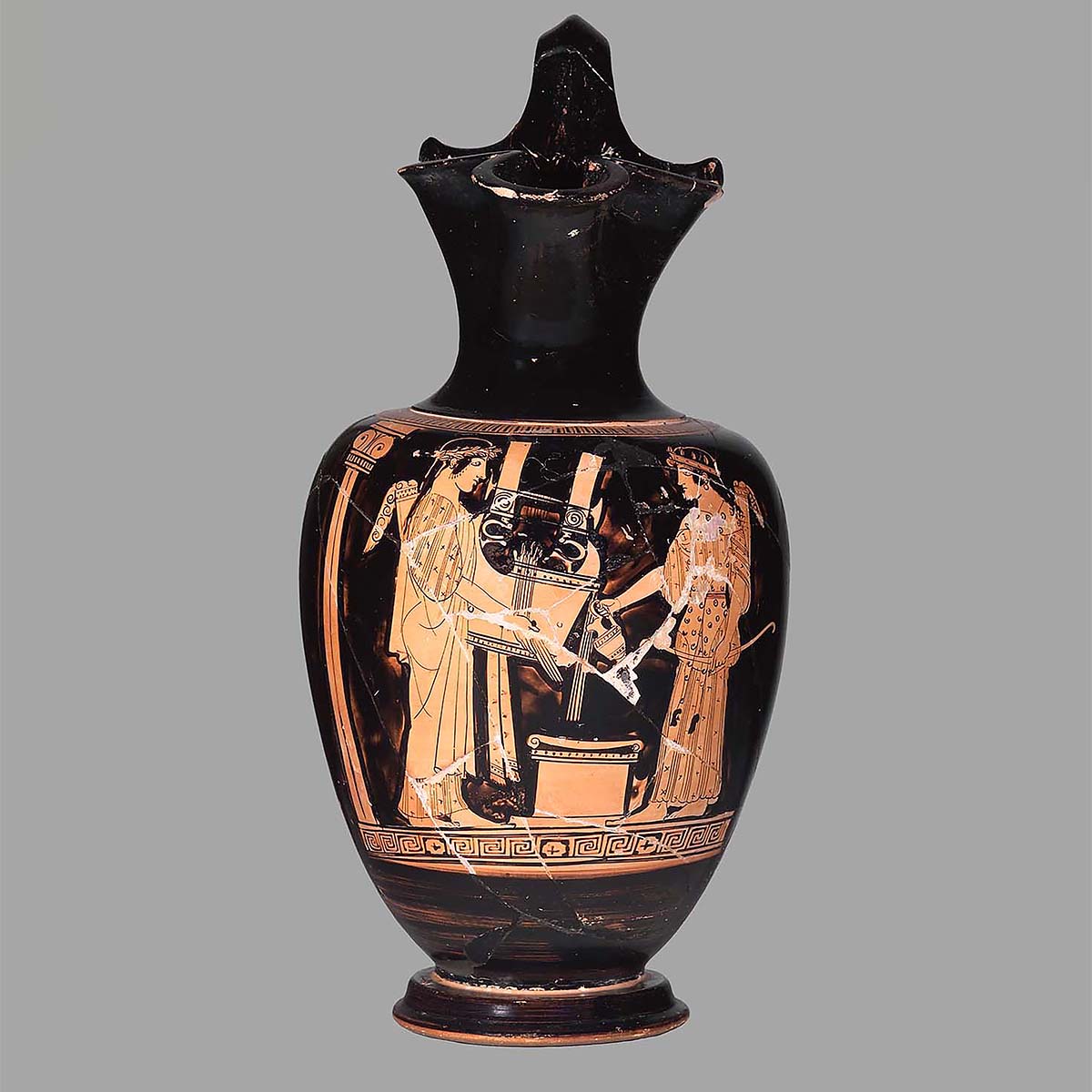

Apollo con kithara/lyra e phiale nell’atto di compiere una libagione

La figura del citaredo professionista si diffonde a partire dall’inizio del V secolo a.C., in particolare sulla ceramografia attica a figure rosse, quando Apollo non viene più rappresentato nell’atto di suonare la grande kithara, ma piuttosto mentre la regge con la mano sinistra e con la destra tiene una phiale, un vaso rituale usato per le libagioni. Apollo viene ora rappresentato mentre compie il rito da solo o, più spesso, in presenza della madre Latona e Artemide. Talvolta, nella medesima circostanza il dio musico al posto della kithara ha la lyra.

Approfondimenti

kithara

La kithara è lo strumento di Apollo, che suona in numerose occasioni divine ed è il suo attributo al pari dell’arco. È comunque anche strumento del mondo dionisiaco: sia i satiri che le menadi sono rappresentati mentre suonano la kithara. A partire dagli inizi del V sec. a.C. diventa lo strumento principe del citaredo professionista che partecipa agli agoni musicali.

lyra

La lyra, secondo il mito, fu creata da Ermes che usò il guscio di una tartaruga come cassa di risonanza a cui applicò sette corde di budello di pecora. Ermes donò lo strumento ad Apollo per farsi perdonare del furto di una mandria di buoi del dio.

Olimpia, Museo Archeologico

Fine VII sec. a.C.: corazza in bronzo con Apollo citaredo alla presenza di Zeus e altre divinità.

Inno omerico ad Apollo 131-132 (trad. F. Càssola):

«Siano miei privilegi la cetra (εἴη μοι κίθαρίς τε φίλη) e l’arco ricurvo

inoltre io rivelerò agli uomini l’immutabile volere di Zeus […]».

Inno omerico a Ermes 47-53 (trad. F. Càssola):

«Tagliati nella giusta misura steli di canna, [Ermes] li infisse

nel guscio della tartaruga, perforandone il dorso.

Poi, con la sua accortezza, tese tutt’intorno una pelle di bue;

fissò due bracci, li congiunse con una traversa,

e tese sette corde di minugia di pecora, in armonia fra loro.

E quando l’ebbe costruito, reggendo l’amabile giocattolo,

col plettro ne saggiò le corde, una dopo l’altra […]».

Iliade 1, 601-604 (trad. R. Calzecchi Onesti):

«E tutto il giorno, fino al calare del sole

banchettarono e il cuore non sentiva mancanza di parte abbondante per tutti,

non di cetra sublime (φόρμιγγος περικαλλέος), ché la reggeva Apollo,

non delle Muse, ché queste cantavano alterne, con voce armoniosa».

Callimaco, Inno a Delo 209-211 (trad. V. Gigante Lanzara):

«Sciolse la cintura

e si appoggiò all’indietro con le spalle

al tronco di una palma, sopraffatta da un impaccio penoso».

Ovidio, Metamorfosi 6, 335-336 (trad. G. Faranda Villa):

«Lì, appoggiandosi a uno degli alberi sacri a Pallade e a una palma, Latona dette alla luce due gemelli, malgrado l’opposizione della matrigna».

Esiodo, Teogonia 886-900 (trad. A. Arrighetti):

«Zeus, re degli dèi, per prima prese in sposa Meti, che sa più di tutti gli dèi e degli uomini mortali. Ma quando costei la dea glaucopide Atena fu sul punto di partorire, allora ingannando il suo cuore con parole astute, la inghiottì nel suo ventre dietro i consigli di Gaia e di Urano stellato. Così ambedue l’avevano consigliato perché il regale potere nessun altro avesse, al posto di Zeus, fra gli dèi sempre esistenti; da essa infatti era fatale che nascesse una prole assai saggia: per prima la fanciulla glaucopide Tritogenea, dotata di forza uguale a quella del padre e di saggio volere, poi un figlio, re degli dèi e degli uomini, partorire doveva, dal cuore violento; ma prima Zeus la inghiottì nel suo ventre affinché la dea potesse consigliarlo sul bene e sul male».

Pseudo Apollodoro, Biblioteca 1, 20 (1, 3, 6) (trad. M. G. Ciani):

«Zeus si unisce a Meti, che aveva assunto molte forme per non accoppiarsi con lui; quando rimane incinta, si affretta a inghiottirla perché lei andava dicendo che, dopo la figlia che stava per dare alla luce, avrebbe generato un figlio che sarebbe diventato signore del cielo. Temendo che ciò avvenisse, Zeus la ingoiò. Quando giunse il momento della nascita, Prometeo, ma secondo altri Efesto, lo colpì con una scure alla testa e, dal cranio del dio, presso il fiume Tritone, balzò fuori Atena rivestita in armi».

Pindaro, Olimpica 7, 35ss. (trad. B. Gentili):

«[…] quando per l’arte di Efesto sotto il colpo della scure di bronzo Atena balzata fuori sulla testa del padre lanciò l’urlo fortissimo di guerra».

Luciano, Dialoghi degli dèi 13 (trad. A. Lami – F. Maltomini):

Efesto: «Cosa devo fare, Zeus? Eccomi qui secondo i tuoi ordini, con la scure più affilata, dovessi anche tagliar pietre con un colpo solo».

Zeus: «Bene, Efesto. Via, cala giù e spaccami la testa in due […]».

Efesto: «Lo calerò. Cosa si deve fare quando sei tu a dare un ordine? E questo cos’è? Una fanciulla in armi? Avevi un grosso malanno dentro il capo, Zeus. Naturale che tu fossi irritabile: covavi sotto le meningi una fanciulla di questa taglia, e armata per di più. Un accampamento ci avevi, non una testa, e non te ne sei accorto. E lei salta, danza la pirrica, squassa lo scudo, vibra la lancia, infuria e, ciò che più conta, in breve tempo s’è fatta bellissima ed è in pieno fiore. Sì, ha gli occhi glauchi, ma stanno bene con l’elmo. Perciò, Zeus, pagami la mia opera di levatrice promettendomela in moglie fin da adesso […]».

Euripide, Ione 454-457 (trad. G. Guidorizzi):

(Coro) «Mia Atena

che sei nata senza il dolore del parto,

ti supplico,

tu che uscisti dal capo di Zeus

grazie alle arti del titano Prometeo

vittoriosa, beata,

vieni al tempio di Pito […]».

Iliade 24, 62-64 (trad. R. Calzecchi Onesti):

«[…] Tutti, o dèi, eravate alle nozze: e tu banchettavi fra noi

con la tua cetra (ἔχων φόρμιγγα), tu sempre infedele, amico dei tristi».

Inno omerico a Ermes 478-482 (trad. F. Càssola):

«Soavemente canta, tenendo fra le mani la canora compagna

che sa parlare con dolcezza e armonia.

D’ora in poi, con animo sereno, portala al banchetto fiorito,

all’amabile danza, alla splendida festa

per la gioia del giorno e della notte».

Platone, Leggi 6, 764e (trad. F. Ferrari – S. Poli):

«[…] per la musica vi siano altri arbitri, alcuni per il canto monodico e l’arte imitativa, per esempio per i rapsodi, i citaredi (κιθαρῳδῶν), gli auleti e tutti gli artisti analoghi converrebbe che ci fossero atloteti, altri invece per il canto corale».